「徒然」大賞

古語で「徒然」とは、現代語に訳すると「物思いに耽る」という意味があります。吉田兼好の「徒然草」は鎌倉時代後期の随筆集として有名です。そこで、障がい者やそのご家族および障がい者支援に携わっている方々が、日頃感じている想いを気の向くままに表現していただき、それを発表していただくことを目的としたものが「徒然」大賞となります。

第五回「徒然」大賞応募要項

| 応募資格 | 障がいを持っている方およびそのご家族、障がい者支援に携わってる方どなたでも。 (会員の方でなくても応募可能です) |

|---|---|

| 応募内容 | 当事者(障がい者)やそのご家族および障がい者支援に携わっている方の日頃から感じている想いを気の向くままに書いていただけたら結構です。文字数は特に定めておりませんが、目安として2,000文字程度ぐらいまでと、お考え頂けたらと思います。 |

| 応募期間 | 令和8年1月1日~令和8年4月30日 |

| 応募方法 | 下記の「応募する」から応募して下さい。内容はWord文書、テキスト文書のどちらかを添付ファイル(10MB以内)として送信して下さい。 |

| 発表時期 | 令和8年6月頃 |

| 発表場所 | 当ホームページ内で「最優秀賞」「優秀賞」を発表させて頂きます。 |

| 賞品 | [最優秀賞] 賞状、副賞:賞金(10,000円) [優秀賞] 賞状、副賞:賞金(3,000円) (同票の場合、複数受賞の場合あり) |

| 注意事項 |

①応募された作品の著作権は応募者に帰属しますが、当協会が応募作品を使用することを許可することとします。また、協会誌に掲載させて頂くことがあります。 ②選考基準等に関しては、一切お答えできませんのでご了承下さい。 ③応募者多数の場合は、締め切り前でも締め切らせて頂く場合があります。 ④所定の応募方法以外での応募に関しましては、選外とさせていただきます。 ⑤一旦、応募された作品はキャンセルすることはできません。 ⑥お電話での、お問い合せはお答えすることができません。 ⑦お名前、住所の所に本名、実在の住所を入力しておられない場合は、入賞した場合でも賞状、副賞は送付する事はできません。 ⑧住所の欄に事業所の住所を記入している場合は、住所欄に事業所名を入れる等工夫して下さい。送付したものが返送されてきた場合でも再送はできません。 |

第四回「徒然」大賞結果発表

応募総数:102通

| 支援者部門 | 最優秀賞:みずの 様(北海道) 優秀賞:あきら 様(長野県) |

|---|---|

| 当事者部門 | 最優秀賞:西川 かつみ 様(京都府) 優秀賞:ストック 様(愛媛県) |

(令和6年9月1日~令和6年12月31日)

支援者部門

最優秀賞

みずの 様(北海道)

息子が発達障がいだとわかったのは、小学校に入学してからでした。それまでは彼は、いわゆる「いい子」でした。大人の言うことをよく聞き、ルールもマナーもきちんと守る。私たち家族も「素直でちょっと大人びた子ども」としか思っておらず、障がいのことなど考えたこともありませんでした。

しかし、息子は小学校に入ると突然変わり始めました。最初は「行きたくない。」と口にする程度だった学校しぶりは、次第に激しくなり、ついには泣いて登校を拒むようになりました。理由を尋ねても、彼は何も答えません。ただ泣きじゃくるばかり。私は途方に暮れながらも、少しでも彼の不安を和らげられればと、毎朝手をつないで一緒に学校へ行きました。授業にも付き添いましたが、どれだけ励ましても彼の気持ちは変わりません。そしてついに、彼は学校に行けなくなりました。

「まさか、うちの子が……」。そのときのショックは、今でも胸に残っています。何をどうすればいいのか分からず、私たち夫婦はまるで暗闇の中を手探りで歩いているような気持ちでした。

何か月も待ち、ようやく児童精神科の診察を受けられる日が来ました。診断結果は「発達障がい」。その言葉を聞いた瞬間、なぜかホッとしたのを覚えています。「音に敏感で、言語能力が高い一方で融通が利きにくい性格」という特性を説明され、「だから集団生活がつらかったのか」と腑に落ちる部分があったからです。理由が分かったことで、ようやく少しだけ肩の力を抜くことができました。

とはいえ、それで全てが解決したわけではありません。息子は家に閉じこもりがちになり、感情の起伏が激しくなることも増えました。ただ一日中ぼーっとしているような日には、「この子がこのまま消えてしまうのではないか」と恐ろしくなりました。手当たり次第に相談窓口に電話をかけ、ようやく彼に合う療育の場を見つけたときは、本当に救われた思いでした。そこには、同じように学校に行けない子どもたちが集まり、勉強や遊びを通して新しい居場所を見つけていました。「こんなに多くの子どもが同じ悩みを抱えているんだ」と驚きつつ、「親としてできることは何でもしよう」と決意を新たにしました。

私は教育を学んでいた経験もあり、改めて発達障がいについて勉強を始めました。同時に、学校にも働きかけを続けました。コロナ禍だったこともあり、オンライン授業を提案し、徐々に関わり方を工夫していきました。放課後にプリントを受け取りに行くことから始まり、好きな授業だけ見学する、別室で個別指導を受ける……といった小さな一歩を積み重ねていきました。その過程で、先生方やカウンセラー、多くの人々に協力を得られたことは大きな支えでした。「息子を育てているのは私たち家族だけじゃないんだ」という頼もしさがありました。

そして今、息子は10歳になり、好きな教科を中心に学校の授業にも半分ほど参加できるようになりました。得意なタブレットを使った授業では、クラスメイトに「やり方を教えて」と言われるほど一目を置かれています。運動会や発表会にも参加できるようになり、その成長は学校の先生も目を見張るほどです。さらに少年団にも入り、学校外でも気の合う仲間と笑顔で活動する姿を見せてくれるようになりました。

あのとき、くじけずに彼に寄り添い続けて本当によかった。そう思います。どれだけ不安で、先が見えない日々だったとしても、彼が何を感じているのか、どう生きたいのかを一緒に考え、支え合ってきたからこそ、今の笑顔があるのだと思います。もしあのとき、「どうしてできないの?」と彼を責めたり、突き放してしまっていたら、こんな日々は訪れなかったでしょう。

他の子どもたちと比べれば、息子の成長の仕方は異なります。でも、その一歩一歩は彼自身のペースで着実に前に進んでいます。その歩みを、私たち家族は何よりも誇りに思っています。これからも、彼が「彼らしく」生きられるように見守り続けたい。そして、彼のような子どもたちが自分らしく生きられる社会を願いながら、私たち自身も成長していきたいと思っています。

しかし、息子は小学校に入ると突然変わり始めました。最初は「行きたくない。」と口にする程度だった学校しぶりは、次第に激しくなり、ついには泣いて登校を拒むようになりました。理由を尋ねても、彼は何も答えません。ただ泣きじゃくるばかり。私は途方に暮れながらも、少しでも彼の不安を和らげられればと、毎朝手をつないで一緒に学校へ行きました。授業にも付き添いましたが、どれだけ励ましても彼の気持ちは変わりません。そしてついに、彼は学校に行けなくなりました。

「まさか、うちの子が……」。そのときのショックは、今でも胸に残っています。何をどうすればいいのか分からず、私たち夫婦はまるで暗闇の中を手探りで歩いているような気持ちでした。

何か月も待ち、ようやく児童精神科の診察を受けられる日が来ました。診断結果は「発達障がい」。その言葉を聞いた瞬間、なぜかホッとしたのを覚えています。「音に敏感で、言語能力が高い一方で融通が利きにくい性格」という特性を説明され、「だから集団生活がつらかったのか」と腑に落ちる部分があったからです。理由が分かったことで、ようやく少しだけ肩の力を抜くことができました。

とはいえ、それで全てが解決したわけではありません。息子は家に閉じこもりがちになり、感情の起伏が激しくなることも増えました。ただ一日中ぼーっとしているような日には、「この子がこのまま消えてしまうのではないか」と恐ろしくなりました。手当たり次第に相談窓口に電話をかけ、ようやく彼に合う療育の場を見つけたときは、本当に救われた思いでした。そこには、同じように学校に行けない子どもたちが集まり、勉強や遊びを通して新しい居場所を見つけていました。「こんなに多くの子どもが同じ悩みを抱えているんだ」と驚きつつ、「親としてできることは何でもしよう」と決意を新たにしました。

私は教育を学んでいた経験もあり、改めて発達障がいについて勉強を始めました。同時に、学校にも働きかけを続けました。コロナ禍だったこともあり、オンライン授業を提案し、徐々に関わり方を工夫していきました。放課後にプリントを受け取りに行くことから始まり、好きな授業だけ見学する、別室で個別指導を受ける……といった小さな一歩を積み重ねていきました。その過程で、先生方やカウンセラー、多くの人々に協力を得られたことは大きな支えでした。「息子を育てているのは私たち家族だけじゃないんだ」という頼もしさがありました。

そして今、息子は10歳になり、好きな教科を中心に学校の授業にも半分ほど参加できるようになりました。得意なタブレットを使った授業では、クラスメイトに「やり方を教えて」と言われるほど一目を置かれています。運動会や発表会にも参加できるようになり、その成長は学校の先生も目を見張るほどです。さらに少年団にも入り、学校外でも気の合う仲間と笑顔で活動する姿を見せてくれるようになりました。

あのとき、くじけずに彼に寄り添い続けて本当によかった。そう思います。どれだけ不安で、先が見えない日々だったとしても、彼が何を感じているのか、どう生きたいのかを一緒に考え、支え合ってきたからこそ、今の笑顔があるのだと思います。もしあのとき、「どうしてできないの?」と彼を責めたり、突き放してしまっていたら、こんな日々は訪れなかったでしょう。

他の子どもたちと比べれば、息子の成長の仕方は異なります。でも、その一歩一歩は彼自身のペースで着実に前に進んでいます。その歩みを、私たち家族は何よりも誇りに思っています。これからも、彼が「彼らしく」生きられるように見守り続けたい。そして、彼のような子どもたちが自分らしく生きられる社会を願いながら、私たち自身も成長していきたいと思っています。

優秀賞

あきら 様(長野県)

「ともひろさん」

職場を替えて、そろそろ1ヶ月になる。

利用者さんたちが居住する、知的障がい者施設だ。

以前も同じような現場にいたから、職種そのものは初めてではない。

いろいろな人と接してきたから、先入観は持たないように気をつけている。

どれだけ経験があっても、やはり人を知るには1からスタートだ。

パニックになりやすい人や、何かの拘りが強い人。

会話が成立しにくい人や、身体障がいを併せ持つ人など。

過去に接していた人と、似ているなと思うことがよくある。

そう思っても、関わり合えばやはり全く違う。

難しいと言えばそうだし、分からないからこそ興味深い。

今まで働いていた所は、10人くらいの利用者さんと接していた。

そして、今度の職場で接する人は、倍の20人くらいになり職員の人数も多い。

利用者さん一人ずつを、まずは要点だけでも教わりながら覚えていく。

その中で、ともひろさんは説明しづらい人のようだった。

どういう訳か、職員はみんな「彼は難しいんです。」と言う。

要点は、ないのか?

そういえば、1ヶ月たってもまだ少ししか接していなかった。

ともひろさんは30代の男性で、いつも部屋で一日中、おもちゃをいじっている。

そして言葉はないが、表情や「うー。」という返事で感情や意思が分かる。

食事や入浴は、自立していて問題ない。

穏やかな性格だし、何が難しいのかな?

ある日、はじめて声かけをした。

「ともひろさん、そろそろご飯だよ。一緒に食堂へ行きましょう。」

「……。」

おもちゃをいじっていて返事がない。

もう一度、声をかけても同じだ。

よく分からないので、近くにいた職員にお願いする。

その職員が、声かけをした。

「ともひろさん、だれと一緒に食堂へ行こうか。Aさん?Bさん?」

大好きな職員が数人いて、Bさんのときに「うー。」と返事をしてニコッとした。

そこで、職員のBさんを呼ぶと、ともひろさんはやっと立ち上がる。

これを、朝昼夕とやるみたいだ。

ところが日によっては、AさんやBさんでもダメなときがあるらしい。

しかも、気分次第では1時間くらい動かないそうだ。

職員さんたちは「思いつくことは大体やったし、誰が言っても同じ。」と言う。

だんだん分かってくると、ご飯を誘う他にもあるみたいだ。

「お風呂に入りましょう。」「散歩に行きましょう。」などなど。

それでも「Aさんと行く?Bさんと行く?」の声かけしかないのか?

とにかく話しかけて、おもちゃから気をそらすしかないようだ。

ただ一人だけ、違う声かけをする職員がいた。

ご飯を誘うときに、どうするのか見てみた。

「今日の夕飯はハンバーグだよ、お肉好きだよね。」

ともひろさんは、メニューの内容を聞くとニコッとした。

「あと大根の煮物だって、寒い日は煮物がいいね。」

すると、すぐに立ち上がった。

この職員は、だれと一緒に行くかではなく、行先のイメージを持たせている。

目的は同じで、おもちゃから早く気をそらすためだそうだ。

しかしこれでも、日によっては気分次第で動かないらしい。

メニューの内容にも、かなり左右される。

「これは、難しいですね。」

「たぶん、おもちゃに集中しているんですよ。」

「はい。」

「その頭の中を、次のことへ意識を向けるときに、時間がかかるんだと思います。」

「はい。」

「メニューの内容を話し続けないと、おもちゃに意識が戻るんですよ。」

「はあ…。」

何となく分かった。

えーと…。

・おもちゃに集中していても、声かけは聞こえている。

・次のことへ意識を向けるときに時間がかかる。

・職員の目的は、おもちゃから早く気をそらすこと。

一番の特徴は、意識を変えるときに時間がかかることだ。

職員さんたちは、早く気をそらすことをいろいろやってきた。

気をそらして急がせることは、特徴に合わない。

とにかく動かそうとするより、本人が自然に動いてほしいな。

後日のある日、そろそろご飯の時間になる。

部屋に入ると、いつも通りおもちゃをいじっている。

今日は、ひとつためしてみよう。

「ともひろさん、もうすぐご飯だから少し待っててね。」

「うー。」

このとき、ニコッとした。

やはり、そうなんだ。

今すぐ行くことは難しいけど、少し待っていることはできる。

だから、いちど部屋を出て後で誘ってみる。

なぜなら、たぶん待っている間に、おもちゃから食事へ意識を切り替えるからだ。

10分後…。

「ともひろさん、ご飯の時間だよ、一緒に食堂へ行きましょう。」

「うー。」

すると、すぐに立ち上がった。

たしかに、他人のペースを理解することは難しい。

でも、ともひろさんは難しい人ではなく、難しいことを言われて困っていたんだ。

やっといま、本人のペースで自然に動けたのではないか。

そんなふうに思った。

その後、この声かけで日によって動かないということはなかった。

[備考]

ともひろさんは仮名ですが、実在の人です。

今回の文章で言いたいことは…

・相手は難しい人だという固定観念は、良い道筋を阻害する。

・相手を思い通りに動かすことは、勝ち負けの人間関係にしかならない。

・相手を理解できれば、親近感を持って接することができる。

などの3点を表現しました。

職場を替えて、そろそろ1ヶ月になる。

利用者さんたちが居住する、知的障がい者施設だ。

以前も同じような現場にいたから、職種そのものは初めてではない。

いろいろな人と接してきたから、先入観は持たないように気をつけている。

どれだけ経験があっても、やはり人を知るには1からスタートだ。

パニックになりやすい人や、何かの拘りが強い人。

会話が成立しにくい人や、身体障がいを併せ持つ人など。

過去に接していた人と、似ているなと思うことがよくある。

そう思っても、関わり合えばやはり全く違う。

難しいと言えばそうだし、分からないからこそ興味深い。

今まで働いていた所は、10人くらいの利用者さんと接していた。

そして、今度の職場で接する人は、倍の20人くらいになり職員の人数も多い。

利用者さん一人ずつを、まずは要点だけでも教わりながら覚えていく。

その中で、ともひろさんは説明しづらい人のようだった。

どういう訳か、職員はみんな「彼は難しいんです。」と言う。

要点は、ないのか?

そういえば、1ヶ月たってもまだ少ししか接していなかった。

ともひろさんは30代の男性で、いつも部屋で一日中、おもちゃをいじっている。

そして言葉はないが、表情や「うー。」という返事で感情や意思が分かる。

食事や入浴は、自立していて問題ない。

穏やかな性格だし、何が難しいのかな?

ある日、はじめて声かけをした。

「ともひろさん、そろそろご飯だよ。一緒に食堂へ行きましょう。」

「……。」

おもちゃをいじっていて返事がない。

もう一度、声をかけても同じだ。

よく分からないので、近くにいた職員にお願いする。

その職員が、声かけをした。

「ともひろさん、だれと一緒に食堂へ行こうか。Aさん?Bさん?」

大好きな職員が数人いて、Bさんのときに「うー。」と返事をしてニコッとした。

そこで、職員のBさんを呼ぶと、ともひろさんはやっと立ち上がる。

これを、朝昼夕とやるみたいだ。

ところが日によっては、AさんやBさんでもダメなときがあるらしい。

しかも、気分次第では1時間くらい動かないそうだ。

職員さんたちは「思いつくことは大体やったし、誰が言っても同じ。」と言う。

だんだん分かってくると、ご飯を誘う他にもあるみたいだ。

「お風呂に入りましょう。」「散歩に行きましょう。」などなど。

それでも「Aさんと行く?Bさんと行く?」の声かけしかないのか?

とにかく話しかけて、おもちゃから気をそらすしかないようだ。

ただ一人だけ、違う声かけをする職員がいた。

ご飯を誘うときに、どうするのか見てみた。

「今日の夕飯はハンバーグだよ、お肉好きだよね。」

ともひろさんは、メニューの内容を聞くとニコッとした。

「あと大根の煮物だって、寒い日は煮物がいいね。」

すると、すぐに立ち上がった。

この職員は、だれと一緒に行くかではなく、行先のイメージを持たせている。

目的は同じで、おもちゃから早く気をそらすためだそうだ。

しかしこれでも、日によっては気分次第で動かないらしい。

メニューの内容にも、かなり左右される。

「これは、難しいですね。」

「たぶん、おもちゃに集中しているんですよ。」

「はい。」

「その頭の中を、次のことへ意識を向けるときに、時間がかかるんだと思います。」

「はい。」

「メニューの内容を話し続けないと、おもちゃに意識が戻るんですよ。」

「はあ…。」

何となく分かった。

えーと…。

・おもちゃに集中していても、声かけは聞こえている。

・次のことへ意識を向けるときに時間がかかる。

・職員の目的は、おもちゃから早く気をそらすこと。

一番の特徴は、意識を変えるときに時間がかかることだ。

職員さんたちは、早く気をそらすことをいろいろやってきた。

気をそらして急がせることは、特徴に合わない。

とにかく動かそうとするより、本人が自然に動いてほしいな。

後日のある日、そろそろご飯の時間になる。

部屋に入ると、いつも通りおもちゃをいじっている。

今日は、ひとつためしてみよう。

「ともひろさん、もうすぐご飯だから少し待っててね。」

「うー。」

このとき、ニコッとした。

やはり、そうなんだ。

今すぐ行くことは難しいけど、少し待っていることはできる。

だから、いちど部屋を出て後で誘ってみる。

なぜなら、たぶん待っている間に、おもちゃから食事へ意識を切り替えるからだ。

10分後…。

「ともひろさん、ご飯の時間だよ、一緒に食堂へ行きましょう。」

「うー。」

すると、すぐに立ち上がった。

たしかに、他人のペースを理解することは難しい。

でも、ともひろさんは難しい人ではなく、難しいことを言われて困っていたんだ。

やっといま、本人のペースで自然に動けたのではないか。

そんなふうに思った。

その後、この声かけで日によって動かないということはなかった。

[備考]

ともひろさんは仮名ですが、実在の人です。

今回の文章で言いたいことは…

・相手は難しい人だという固定観念は、良い道筋を阻害する。

・相手を思い通りに動かすことは、勝ち負けの人間関係にしかならない。

・相手を理解できれば、親近感を持って接することができる。

などの3点を表現しました。

当事者部門

最優秀賞

西川 かつみ 様(京都府)

「いつか行く」

「姉ちゃんはいつになったら、おしっこ一人でできるようになるん?」

小学校の二年生の夏休みだったと思う。養護学校も同じく夏休みで、毎日家にいる姉の、トイレ当番を母から言いつけられていた私は、祖母に尋ねた。

「いつか、いつかはな…。」

祖母が突然泣きそうな顔で、私を正面から抱きしめた。

「おばあちゃん、暑いって。」

祖母を自分の言葉が傷つけてしまったかもしれないと思った。どきどきと、こみ上げてきた後悔の気まずさから、私は祖母を両手でぐいっと押し戻した。遥か昔のことなのに、今も祖母の泣き出しそうな顔と熱を持った胸の暑さをはっきりと思い出す。

二歳の時にわずらった熱病による、一週間にも及ぶ高熱が下がった時、姉は運動機能と知的発達の可能性を失なった。私が生まれた時には、姉は寝返りができるようになって両親と祖母を喜ばせていたという。

月日が経ち、姉はゆっくりと成長し、私は姉を追い越すように走ったり、本を読んだり、友達を作ったりするようになった。そして姉もいつかは医学の発達で、他の家のお姉さんのように笑ったり、お化粧するようになるのだと思っていた。

小学校高学年になった私の家は、玄関を入ると、姉の涎の匂いがツンと鼻をつき、てんかんの発作の時、舌を噛まないように姉の口に入れる、小さなサイズのタオルが山のように縁側に干されている、友人曰く「鳥を大量に飼っているみたいな匂いのする家」になっていた。いつしか友人を家に呼ぶことも少なくなり、中学校で仲の良くなった男の子に

「君の制服からも、お姉さんの匂いするよ。」

と言われてからは、友人が家にくることを拒むようになっていた。ただ、祖母は毎日笑顔で、

「いいねえ、少しづつできることができているからね。これからもっともっとできるようになるよ。」

と笑顔で姉をほめながら、スプーンの使い方や、おしっこの知らせ方、自分で涎をふくことを根気強く教え続けた。

「いいなあ、おばあちゃんはお姉ちゃんには甘いのね。私だって褒めてほしいのに。学校で八十点とっても誰も、褒めてくれへん。」

ふてくされた振りをする私に、

「かっちゃんはスーパースピードを神様からもろうたのに、偉そうにもせんと、お姉ちゃん思いの我慢強くて、優しいええ妹や。世界一の妹やねって、いっつもお姉ちゃんと言うとるよ。」

祖母の言葉は、部屋の匂いも、学校での息苦しさも、心の奥にしまった思い出したくない感情も一瞬で消し去ってくれた。

「そやろ、ええ妹やろ?」

自慢げに姉の方を向いた私の目に、姉が大きく頷くのが目に入った。私の頬によくわからない涙があふれた。

かたい仕事につけという、祖母の勧めと自分の希望で、教職についた私は仏壇の中の祖母によく、クラスの中でゆっくりと、自分のペースで成長する生徒の話をした。姉は縁があって成人施設に入所し、家をはなれたけれど、ふとした場面で姉を思い出すのだった。

長い教職生活も後半に入った頃、私の右乳房に癌が発見された。緊急を要するため、きつい薬を使用したせいなのか、癌の発病から半年後、私の右手と右足の感覚と運動機能は、著しく失われた。画びょうを踏んで血を流しているのに何も感じない右足と、手にもっているボールペンの存在がわからない右手に、見ていなければ、自分の右手右足があることを認識するのも困難な有様となった。幸いなことに理学療法士の方々の熱意溢れる優しさは、私の麻痺した手足をその両手で擦り温めてほぐしてくださり、毎日ほんの少しでも大きく動くようになると自分のことのように喜んでくださり、私専用のトレーニングを作って、何度も絶望しかける私の背中を押してくださった。

「いつか教壇に、いつか必ず。」

先生方の励ましの声が、何十年も前に祖母が姉を励ました声に重なって、私を病から引き揚げてくれた。少し症状が軽くなると、

「西川さん、頑張りましたね。」

とたくさん褒めてくださった。こんなに褒めてもらったのは人生で初めてだった。心の中の祖母に、

「お姉ちゃんの次は私やね。お姉ちゃんもおばあちゃんに褒めてもらって嬉しかったのやね。私、今ならお姉ちゃんの気持ちちょっとわかる。いいおばあちゃんでいてくれてありがとう。」

来年の春、私は教壇に戻る予定だ。

「姉ちゃんはいつになったら、おしっこ一人でできるようになるん?」

小学校の二年生の夏休みだったと思う。養護学校も同じく夏休みで、毎日家にいる姉の、トイレ当番を母から言いつけられていた私は、祖母に尋ねた。

「いつか、いつかはな…。」

祖母が突然泣きそうな顔で、私を正面から抱きしめた。

「おばあちゃん、暑いって。」

祖母を自分の言葉が傷つけてしまったかもしれないと思った。どきどきと、こみ上げてきた後悔の気まずさから、私は祖母を両手でぐいっと押し戻した。遥か昔のことなのに、今も祖母の泣き出しそうな顔と熱を持った胸の暑さをはっきりと思い出す。

二歳の時にわずらった熱病による、一週間にも及ぶ高熱が下がった時、姉は運動機能と知的発達の可能性を失なった。私が生まれた時には、姉は寝返りができるようになって両親と祖母を喜ばせていたという。

月日が経ち、姉はゆっくりと成長し、私は姉を追い越すように走ったり、本を読んだり、友達を作ったりするようになった。そして姉もいつかは医学の発達で、他の家のお姉さんのように笑ったり、お化粧するようになるのだと思っていた。

小学校高学年になった私の家は、玄関を入ると、姉の涎の匂いがツンと鼻をつき、てんかんの発作の時、舌を噛まないように姉の口に入れる、小さなサイズのタオルが山のように縁側に干されている、友人曰く「鳥を大量に飼っているみたいな匂いのする家」になっていた。いつしか友人を家に呼ぶことも少なくなり、中学校で仲の良くなった男の子に

「君の制服からも、お姉さんの匂いするよ。」

と言われてからは、友人が家にくることを拒むようになっていた。ただ、祖母は毎日笑顔で、

「いいねえ、少しづつできることができているからね。これからもっともっとできるようになるよ。」

と笑顔で姉をほめながら、スプーンの使い方や、おしっこの知らせ方、自分で涎をふくことを根気強く教え続けた。

「いいなあ、おばあちゃんはお姉ちゃんには甘いのね。私だって褒めてほしいのに。学校で八十点とっても誰も、褒めてくれへん。」

ふてくされた振りをする私に、

「かっちゃんはスーパースピードを神様からもろうたのに、偉そうにもせんと、お姉ちゃん思いの我慢強くて、優しいええ妹や。世界一の妹やねって、いっつもお姉ちゃんと言うとるよ。」

祖母の言葉は、部屋の匂いも、学校での息苦しさも、心の奥にしまった思い出したくない感情も一瞬で消し去ってくれた。

「そやろ、ええ妹やろ?」

自慢げに姉の方を向いた私の目に、姉が大きく頷くのが目に入った。私の頬によくわからない涙があふれた。

かたい仕事につけという、祖母の勧めと自分の希望で、教職についた私は仏壇の中の祖母によく、クラスの中でゆっくりと、自分のペースで成長する生徒の話をした。姉は縁があって成人施設に入所し、家をはなれたけれど、ふとした場面で姉を思い出すのだった。

長い教職生活も後半に入った頃、私の右乳房に癌が発見された。緊急を要するため、きつい薬を使用したせいなのか、癌の発病から半年後、私の右手と右足の感覚と運動機能は、著しく失われた。画びょうを踏んで血を流しているのに何も感じない右足と、手にもっているボールペンの存在がわからない右手に、見ていなければ、自分の右手右足があることを認識するのも困難な有様となった。幸いなことに理学療法士の方々の熱意溢れる優しさは、私の麻痺した手足をその両手で擦り温めてほぐしてくださり、毎日ほんの少しでも大きく動くようになると自分のことのように喜んでくださり、私専用のトレーニングを作って、何度も絶望しかける私の背中を押してくださった。

「いつか教壇に、いつか必ず。」

先生方の励ましの声が、何十年も前に祖母が姉を励ました声に重なって、私を病から引き揚げてくれた。少し症状が軽くなると、

「西川さん、頑張りましたね。」

とたくさん褒めてくださった。こんなに褒めてもらったのは人生で初めてだった。心の中の祖母に、

「お姉ちゃんの次は私やね。お姉ちゃんもおばあちゃんに褒めてもらって嬉しかったのやね。私、今ならお姉ちゃんの気持ちちょっとわかる。いいおばあちゃんでいてくれてありがとう。」

来年の春、私は教壇に戻る予定だ。

優秀賞

ストック 様(愛媛県)

「私に強さをくれるもの~先天性QT延長症候群と生きる~」

先天性QT延長症候群。小学一年生の私に下された診断であり、私の人生に大きく影響し続けることとなる疾患である。

三歳年上の兄同様、小学校に入学してすぐの健康診断を経て、大学病院で精密検査となった。ある日の帰りの会、私だけが担任に呼ばれ、大学病院への紹介状の入った茶封筒を渡された。

「必ずおうちの人に渡してね。」

私は、私だけが貰えた特別な封筒が嬉しかった。帰宅してすぐ、まだピカピカの水色のランドセルから特別な封筒を取り出し、夕食を作る母の元に駆け寄る。

「お母さん、これ私だけ貰えたよ!」

私の持つ茶封筒を見た母は、「三年前、上の子の時と同じ」と目の前が真っ暗になったそうだ。床に座り込み、私の特別な封筒をぼんやりと眺める母が不思議だった。

先天性QT延長症候群とは、意識消失発作、突然死を伴う不整脈性の心疾患である。主に運動制限、服薬での発作の予防に加え、日常生活にも制限が生じる。

端的に言えば、死なないために、ドキドキしないことが大切なのだ。

遺伝性の疾患でもあることから、兄と私の診断を受けて両親の検査が行われた。

すると世にも珍しく、両親とも、発症はしていないものの、発病の可能性のある遺伝子を持つ家系であることが判明し、多くの血縁者が同じ診断を受けた。

特に父方の祖母は症状が顕著であり、電話の呼び出しベルや、目覚まし時計の音で失神することが多々あったそうだが、てんかん発作と思われていた。また、母方の曽祖父は心臓発作で亡くなっているが、死亡後に診断されることはなかった。さらに、フルマラソンを完走したこともある叔母は時々失神することがあったが、「そんなこともあるか」と思っていた、というのだ。

人生にはタイミングと運が重要で、この時診断されていなければ、親族の中でも症状が重い私は、今、生きていなかっただろう。

診断を受けてから、私の生活は息苦しく変わった。

体育の授業への参加の禁止に始まり、休み時間の遊びは先生方の見張り、叱責付き(先生方は心身共に過酷だっただろう、感謝)、避難訓練での駆け足さえも禁止され、あれは校庭のお散歩だった。

遠足で行った遊園地で先生と並んで二人、友人達の乗るジェットコースターを見上げた時間は、幼い私に、障がいを抱えて生きる過酷さを教えてくれた。

小さな世界しか知らない、田舎の小学生だった私には、人とは違う行動を強いられる、ということが恥ずかしくて、とにかくつらかった。

「こんな体なら、生まないでほしかった。」

「遺伝性」の意味を知ってから、何度も泣いて母を責めた。そのたびに涙を堪える母がくれた

「人と違うことは恥ずかしいことじゃない。今、苦しい環境に耐えているあなたは、これからなんだって乗り越えられる。強く生きて。」

という言葉は、大人になり、少し世界を広げた今、重く響く。

書き出せばキリのない細かな制約を受け入れ生活していても、小学三年生から中学三年生まで、大体年に一回のペースで意識消失発作を起こした。

しかし運よく、一人の時に発作が起きることは無く、毎回、一、二分で意識は戻り、大事には至らなかった。

いつも、意識が戻った瞬間聞こえる母の泣き声に胸が痛んだ。

高校二年生の六月、一時間目の古典の授業中、二年ぶりの発作を起こした。それまでの発作とは違い、心臓マッサージ、二度のAEDによる電気ショックを行っても意識は戻らなかった。

目を覚ましたのは救急搬送されたかかりつけの大学病院。

「生きていてくれて本当に良かった。」

連絡を受け駆けつけてくれた、泣き叫ぶ母の顔は、朦朧とした意識の中でも私の目に焼き付いた。母は、病院への道中の記憶がない、と後に笑っていた。

それから、ペースメーカーとS-ICDという埋め込み型除細動器が、私の体に埋め込まれた。二度の入院、手術、体にできた傷跡、浮き出る機器の形。辛かった。

励まそうと会いに来てくれる友人達が、病院の外に帰っていくこと、励まそうと母がくれるメールに書かれた家族の様子が、羨ましかった。

「私が苦しんでても、お母さんも皆も楽しそうだね。手術してまで、こんな体になってまで生きたくない。」

大人になれない、乗り越えられない、強く生きられない私の言葉に、母は

「それでも生きていてほしい、ごめんなさい。」と泣いた。

その後、この経験を書いた作文が、とあるコンクールで優勝し、表彰式で発表させていただいた。母が壇上の私を撮ったビデオには、母のすすり泣く声が紛れている。

医療機器の助けを借りてから、22歳になった現在まで発作は起こしていない。

高校卒業後、県外の国立大学に進学して、それはもう羽を伸ばした。

水商売のバイトをして、主治医に止められていたお酒とタバコを覚えた。大学には行かなくなって留年。

心を病んだこともあって、お守りに、と母の誕生花の刺青を彫った(これは母と二人の秘密)。

不本意な制約によって「人と違うこと」を強いられた私は今、自分の意思で「人と違うこと」を選択することが怖くない。はたから見れば、荒れ果て、落ちぶれたのだろう。

ただ、障がいに苦しむ人に伝えていきたい。必ずそれぞれの乗り越え方があって、捉え方次第でこんなにも自由に生きられる。

明日は何をしよう、これからどんな風に生きよう。母の言葉たちが、私を強くしてくれる。私はなんだって乗り越えられる。

先天性QT延長症候群。小学一年生の私に下された診断であり、私の人生に大きく影響し続けることとなる疾患である。

三歳年上の兄同様、小学校に入学してすぐの健康診断を経て、大学病院で精密検査となった。ある日の帰りの会、私だけが担任に呼ばれ、大学病院への紹介状の入った茶封筒を渡された。

「必ずおうちの人に渡してね。」

私は、私だけが貰えた特別な封筒が嬉しかった。帰宅してすぐ、まだピカピカの水色のランドセルから特別な封筒を取り出し、夕食を作る母の元に駆け寄る。

「お母さん、これ私だけ貰えたよ!」

私の持つ茶封筒を見た母は、「三年前、上の子の時と同じ」と目の前が真っ暗になったそうだ。床に座り込み、私の特別な封筒をぼんやりと眺める母が不思議だった。

先天性QT延長症候群とは、意識消失発作、突然死を伴う不整脈性の心疾患である。主に運動制限、服薬での発作の予防に加え、日常生活にも制限が生じる。

端的に言えば、死なないために、ドキドキしないことが大切なのだ。

遺伝性の疾患でもあることから、兄と私の診断を受けて両親の検査が行われた。

すると世にも珍しく、両親とも、発症はしていないものの、発病の可能性のある遺伝子を持つ家系であることが判明し、多くの血縁者が同じ診断を受けた。

特に父方の祖母は症状が顕著であり、電話の呼び出しベルや、目覚まし時計の音で失神することが多々あったそうだが、てんかん発作と思われていた。また、母方の曽祖父は心臓発作で亡くなっているが、死亡後に診断されることはなかった。さらに、フルマラソンを完走したこともある叔母は時々失神することがあったが、「そんなこともあるか」と思っていた、というのだ。

人生にはタイミングと運が重要で、この時診断されていなければ、親族の中でも症状が重い私は、今、生きていなかっただろう。

診断を受けてから、私の生活は息苦しく変わった。

体育の授業への参加の禁止に始まり、休み時間の遊びは先生方の見張り、叱責付き(先生方は心身共に過酷だっただろう、感謝)、避難訓練での駆け足さえも禁止され、あれは校庭のお散歩だった。

遠足で行った遊園地で先生と並んで二人、友人達の乗るジェットコースターを見上げた時間は、幼い私に、障がいを抱えて生きる過酷さを教えてくれた。

小さな世界しか知らない、田舎の小学生だった私には、人とは違う行動を強いられる、ということが恥ずかしくて、とにかくつらかった。

「こんな体なら、生まないでほしかった。」

「遺伝性」の意味を知ってから、何度も泣いて母を責めた。そのたびに涙を堪える母がくれた

「人と違うことは恥ずかしいことじゃない。今、苦しい環境に耐えているあなたは、これからなんだって乗り越えられる。強く生きて。」

という言葉は、大人になり、少し世界を広げた今、重く響く。

書き出せばキリのない細かな制約を受け入れ生活していても、小学三年生から中学三年生まで、大体年に一回のペースで意識消失発作を起こした。

しかし運よく、一人の時に発作が起きることは無く、毎回、一、二分で意識は戻り、大事には至らなかった。

いつも、意識が戻った瞬間聞こえる母の泣き声に胸が痛んだ。

高校二年生の六月、一時間目の古典の授業中、二年ぶりの発作を起こした。それまでの発作とは違い、心臓マッサージ、二度のAEDによる電気ショックを行っても意識は戻らなかった。

目を覚ましたのは救急搬送されたかかりつけの大学病院。

「生きていてくれて本当に良かった。」

連絡を受け駆けつけてくれた、泣き叫ぶ母の顔は、朦朧とした意識の中でも私の目に焼き付いた。母は、病院への道中の記憶がない、と後に笑っていた。

それから、ペースメーカーとS-ICDという埋め込み型除細動器が、私の体に埋め込まれた。二度の入院、手術、体にできた傷跡、浮き出る機器の形。辛かった。

励まそうと会いに来てくれる友人達が、病院の外に帰っていくこと、励まそうと母がくれるメールに書かれた家族の様子が、羨ましかった。

「私が苦しんでても、お母さんも皆も楽しそうだね。手術してまで、こんな体になってまで生きたくない。」

大人になれない、乗り越えられない、強く生きられない私の言葉に、母は

「それでも生きていてほしい、ごめんなさい。」と泣いた。

その後、この経験を書いた作文が、とあるコンクールで優勝し、表彰式で発表させていただいた。母が壇上の私を撮ったビデオには、母のすすり泣く声が紛れている。

医療機器の助けを借りてから、22歳になった現在まで発作は起こしていない。

高校卒業後、県外の国立大学に進学して、それはもう羽を伸ばした。

水商売のバイトをして、主治医に止められていたお酒とタバコを覚えた。大学には行かなくなって留年。

心を病んだこともあって、お守りに、と母の誕生花の刺青を彫った(これは母と二人の秘密)。

不本意な制約によって「人と違うこと」を強いられた私は今、自分の意思で「人と違うこと」を選択することが怖くない。はたから見れば、荒れ果て、落ちぶれたのだろう。

ただ、障がいに苦しむ人に伝えていきたい。必ずそれぞれの乗り越え方があって、捉え方次第でこんなにも自由に生きられる。

明日は何をしよう、これからどんな風に生きよう。母の言葉たちが、私を強くしてくれる。私はなんだって乗り越えられる。

第四回「徒然」大賞 全作品集

応募全作品集は、正/賛助会員専用ページ で見ることができます。正会員および賛助会員でない方は、寄付のお願い から、500円以上寄付して頂いた方に送付させていただきます。お問い合せ欄に【第四回「徒然」大賞 全作品集 希望】とお書きください。

第三回「徒然」大賞結果発表

応募総数:63通

| 支援者部門 | 最優秀賞:みーみ 様(埼玉県) 優秀賞:奄名 美瀬 様(鹿児島県) |

|---|---|

| 当事者部門 | 最優秀賞:伊藤 里紗 様(東京都) 優秀賞:長谷川 潤 様(滋賀県) |

(令和5年6月1日~令和5年8月31日)

支援者部門

最優秀賞

みーみ 様(埼玉県)

障がい者は不幸なのか。

筋ジストロフィーの兄を見てそう思う。私の兄は六歳で筋ジストロフィーと診断された。これは身体の筋肉が固まっていく病気で現在も治療法はない。実際兄は九歳で歩けなくなり、十八歳で寝たきりになった。かゆい。あつい。さむい。それらの感覚に対して何もできないもどかしさは想像を絶する。寒ければ上着を着ればいい、暑ければ脱げばいいという当たり前が兄には手の届かない現実。それはもう歯がゆくて。もどかしくて。

そんな兄はこれまで心無い声をたくさんかけられた。車椅子をジロジロ見られたり、その車椅子を蹴られたり。中でも「かわいそう。」という言葉は兄に関わる家族の心を傷つけた。かわいそうなんて言わないでよ。かわいそうって言うあなたがかわいそうなんだよ。そう言いたかったが言えなかった。結局自分もどこかで兄のことを「かわいそう」だと思っていた。

でも兄は強かった。それは五年前のこと。突然一人暮らしがしたいと言い出し、ヘルパーさんに相談した。

「親から自立したいんです。」

強い口調に決意が滲む。正直兄にとって一人暮らしのハードルは高かったが「重度訪問介護」という障害福祉サービスのおかげで夢は現実のものとなった。

入居の日。私は兄に付き添った。

アパートの周りを散策し、スーパーやコンビニの場所を把握する。これまで生活のほとんどを家族に任せていた兄にとって、夕飯のメニューを決めることだって新鮮そのもの。

「赤字にならないように気をつけなきゃ。」

肉じゃがの値引きシールに目を細める。以来、兄は家族にあまり連絡をしなくなった。自立とはそういうことなのだろう。その後も「一人旅がしたい。」と言って、新幹線で富山に出掛け、クルージングまで楽しんだ。もちろんそこに多くサポートがあったことは間違いない。エレベーターのない駅ではわざわざ駅員さんがおぶってくれたというから驚きである。

そんな兄が一度体調不良で入院したときだった。医師から「このまま自宅での生活となると、寿命を縮めてしまうかもしれない。」と言われた。

「お兄ちゃん、どうする?」

私は尋ねた。兄も少し考えた。病院にいればいつでも適切な治療を受けられる。だから。病院にいれば食事や家事のことも考えなくていい。だから。

「病院にいた方が長く生きられるのかもしれないけど……やっぱり自分の家がいいな。」

兄は狭いアパートに帰ることを選んだ。

退院後、兄の容体はすぐれないことが増えた。食事もうまく飲み込めず、ヘルパーさんが用意したペースト状の肉じゃがやオムライスを食べた。 ドロドロのペースト食は一見何の料理かさっぱりわからない。肉じゃがと言えどミキサーにかけてしまってはただのジュース。

「それでも病院にいたら好きなものは食べられないからね。」

兄が肉じゃが“飲み”ながら笑った。その表情を見るなり、なんか切なくて。どうしようもなく苦しくて。トイレに行くふりをして、こっそり、泣いた。

あれから一人暮らしを続けながら難病患者として講演も続ける兄。今は自分のような存在を知ってもらい、支援の輪を広げるのが夢。

「たとえ難病でも笑って生きる方法はいくらでもあります。」

兄は力強く語った。結局兄を支えているつもりで、支えられていたのは私の方だった。兄が生き生きと過ごす姿を見てこちらがエネルギーをもらっていた。

そんな兄を誰がかわいそうなんて言えるだろうか。

兄は、きっと、幸せだ。

間違いなく、幸せだ。

そして兄といる私は、もっと、幸せだ。

今ならそう言い切れる。

筋ジストロフィーの兄を見てそう思う。私の兄は六歳で筋ジストロフィーと診断された。これは身体の筋肉が固まっていく病気で現在も治療法はない。実際兄は九歳で歩けなくなり、十八歳で寝たきりになった。かゆい。あつい。さむい。それらの感覚に対して何もできないもどかしさは想像を絶する。寒ければ上着を着ればいい、暑ければ脱げばいいという当たり前が兄には手の届かない現実。それはもう歯がゆくて。もどかしくて。

そんな兄はこれまで心無い声をたくさんかけられた。車椅子をジロジロ見られたり、その車椅子を蹴られたり。中でも「かわいそう。」という言葉は兄に関わる家族の心を傷つけた。かわいそうなんて言わないでよ。かわいそうって言うあなたがかわいそうなんだよ。そう言いたかったが言えなかった。結局自分もどこかで兄のことを「かわいそう」だと思っていた。

でも兄は強かった。それは五年前のこと。突然一人暮らしがしたいと言い出し、ヘルパーさんに相談した。

「親から自立したいんです。」

強い口調に決意が滲む。正直兄にとって一人暮らしのハードルは高かったが「重度訪問介護」という障害福祉サービスのおかげで夢は現実のものとなった。

入居の日。私は兄に付き添った。

アパートの周りを散策し、スーパーやコンビニの場所を把握する。これまで生活のほとんどを家族に任せていた兄にとって、夕飯のメニューを決めることだって新鮮そのもの。

「赤字にならないように気をつけなきゃ。」

肉じゃがの値引きシールに目を細める。以来、兄は家族にあまり連絡をしなくなった。自立とはそういうことなのだろう。その後も「一人旅がしたい。」と言って、新幹線で富山に出掛け、クルージングまで楽しんだ。もちろんそこに多くサポートがあったことは間違いない。エレベーターのない駅ではわざわざ駅員さんがおぶってくれたというから驚きである。

そんな兄が一度体調不良で入院したときだった。医師から「このまま自宅での生活となると、寿命を縮めてしまうかもしれない。」と言われた。

「お兄ちゃん、どうする?」

私は尋ねた。兄も少し考えた。病院にいればいつでも適切な治療を受けられる。だから。病院にいれば食事や家事のことも考えなくていい。だから。

「病院にいた方が長く生きられるのかもしれないけど……やっぱり自分の家がいいな。」

兄は狭いアパートに帰ることを選んだ。

退院後、兄の容体はすぐれないことが増えた。食事もうまく飲み込めず、ヘルパーさんが用意したペースト状の肉じゃがやオムライスを食べた。 ドロドロのペースト食は一見何の料理かさっぱりわからない。肉じゃがと言えどミキサーにかけてしまってはただのジュース。

「それでも病院にいたら好きなものは食べられないからね。」

兄が肉じゃが“飲み”ながら笑った。その表情を見るなり、なんか切なくて。どうしようもなく苦しくて。トイレに行くふりをして、こっそり、泣いた。

あれから一人暮らしを続けながら難病患者として講演も続ける兄。今は自分のような存在を知ってもらい、支援の輪を広げるのが夢。

「たとえ難病でも笑って生きる方法はいくらでもあります。」

兄は力強く語った。結局兄を支えているつもりで、支えられていたのは私の方だった。兄が生き生きと過ごす姿を見てこちらがエネルギーをもらっていた。

そんな兄を誰がかわいそうなんて言えるだろうか。

兄は、きっと、幸せだ。

間違いなく、幸せだ。

そして兄といる私は、もっと、幸せだ。

今ならそう言い切れる。

優秀賞

奄名 美瀬 様(鹿児島県)

昨年のゴールデンウィークに大学三年生の娘が二度目の自殺を図った。精神薬を多量に服用したのだ。

その日、外出先から僕と妻が戻ると娘が部屋で寝ている。まだ、時間はまだ17時。外は明るい。妻は嫌な予感がしたのだろう。いびきをかいて寝ている娘に声をかける。だが、娘はなかなか起きない。やっと目を開けたと思ったら娘は「気分が悪い」という。

「病院行く?」

妻の声掛けに最初は迷っていたが、娘は病院受診を希望した。娘の意識はもうろうとしているが、支えればなんとか歩くことができる。その時僕は、まさか娘が自殺を図ったとは想像していなかった。僕は娘を車に乗せ、休日でも対応している病院へ連れて行く。その途中で妻から電話が入った。

「あの子、薬(精神薬)をたくさん飲んだみたい。ゴミ箱の中に(薬の)袋がたくさんある。」

後部座席を見ると、娘は横になっていた。

病院に着くと、看護師さんと一緒に娘を診察室へ連れて行く。その日は病院で見ていただけることになった。娘はその後丸二日間眠り続けた。

退院した娘は「苦しかった。もう自殺はしない。」と言って、僕と妻に謝罪した。自宅で一人のときに、発達障がいの診断を受けていた自分の将来がみえなくて不安になったらしい。

「将来が不安になった。」だけで自殺を図るなんて……と思う人もいるだろう。だが、精神的に弱っている娘にとって「不安」とは、感じるものではなく、襲ってくるものなのだ。

娘が体調を崩したのは、その前年である二十歳の誕生日を迎えた直後だった。

真夜中に僕の寝室を訪ねてきた娘は「このままじゃ、私ダメになる。」と言って、病院受診を希望した。僕はその翌日、急な休みをもらい、近くの精神科病院へ娘を連れて行く。そして、「神経症」の診断を受け、娘は休学することにした。

通院を続け、娘が発達障がいであることを知る。娘は生来より不器用な子だった。思い返せば、こちらの指示がすぐに伝わらず、娘の戸惑う姿に、親としてはやきもきすることもあった。学校ではいじめられることも多く、僕や妻は学校へ呼び出されたこともあった。

その後、娘の希望で精神科病院へ入院する。2ヶ月後に退院した娘は穏やかに自宅で過ごせていた。年が明け、僕たちは復学に向け準備を進めていたが、娘が大学へ行くのが不安だと言い出した。自宅での娘の安定した精神状態を知っている僕は「(大学へ)行きだせば気持ちも変わるよ。」そう軽く答えていた。

桜がピンクから緑へと移り変わろうとする頃、娘は予定どおり大学へ通うことになった。

お昼前に妻から大学で娘が飛び降り自殺を図ったと連絡が入る。飛び降りようとしたところを職員が気付いてくれ、事なきを得ていた。妻と二人で大学へ向かう。保健室の先生から事情を聴き、僕たちは娘を連れて家に帰った。

娘は「もう大学に行きたくない。」という。そして、働きたいと言い出した。

「何をしたいの?」という僕の問いへ娘から明確な回答はなかった。その態度を見て「逃げたい。」という一心から働きたいと言ったのだと僕は感じた。

娘の感情が落ち着いたころ、「少しずつ無理のない範囲で通学してみよう。」と僕は提案した。そして、通学を開始した矢先にこの出来事だった。

僕と妻はどうすべきか迷っていた。ただ、今の状態で働くことはできないだろうということだった。まだその日の体調で休むことのできる学生の方が、娘にとっても良い環境だろうと僕たちは判断した。娘へも僕たちの意向を伝え、しぶしぶではあったが娘も理解してくれた。

妻は娘を大学まで送り迎えをし、僕は勉学を支援することにした。大学側の協力もいただき、再度通学を開始したのだった。

不安が強く休むことも多かったが、一学期はなんとか最後まで終えることができた。全てではないが単位も取得できた。成績表を見て「がんばって良かった。」と喜ぶ娘を見て、僕たちの判断は間違いなかったと安心した。

二学期が始まり、春よりは順調にスタートを切ったが、またもや娘は自殺を図った。海へ飛び込んだのだった。一命は取りとめるも、何度も同じことの繰り返しに僕と妻は疲れていた。今回は大学の授業の内容がきっかけだった。僕は迷った。落ち着いた環境ならば娘は不自由なく生活できる。大学を辞め、自宅で自由に過ごせば確かに自殺はしないだろう。だが、大学へ通いだした頃の「こんなに勉強が楽しいとは思わなかった。」という言葉、単位を取れて喜ぶ娘の笑顔を思い出した。そして、娘に告げた。

「お父さんはこれまでとは方針を変えない。大学は卒業してもらう。そのための支援はする。それで君が自殺を図ったら、そのつど僕は君を迎えにいく。」

「腹をくくったから。」とつけ添えた。

主治医の話だと娘の疾病は衝動性があるという。君は「もう自殺をしない。」という約束をまた破るかもしれない。その都度、僕は君を迎えにいく。それが最悪の結果になったとしても……。

そして僕は、何度でも君を信じ続けるよ。

その日、外出先から僕と妻が戻ると娘が部屋で寝ている。まだ、時間はまだ17時。外は明るい。妻は嫌な予感がしたのだろう。いびきをかいて寝ている娘に声をかける。だが、娘はなかなか起きない。やっと目を開けたと思ったら娘は「気分が悪い」という。

「病院行く?」

妻の声掛けに最初は迷っていたが、娘は病院受診を希望した。娘の意識はもうろうとしているが、支えればなんとか歩くことができる。その時僕は、まさか娘が自殺を図ったとは想像していなかった。僕は娘を車に乗せ、休日でも対応している病院へ連れて行く。その途中で妻から電話が入った。

「あの子、薬(精神薬)をたくさん飲んだみたい。ゴミ箱の中に(薬の)袋がたくさんある。」

後部座席を見ると、娘は横になっていた。

病院に着くと、看護師さんと一緒に娘を診察室へ連れて行く。その日は病院で見ていただけることになった。娘はその後丸二日間眠り続けた。

退院した娘は「苦しかった。もう自殺はしない。」と言って、僕と妻に謝罪した。自宅で一人のときに、発達障がいの診断を受けていた自分の将来がみえなくて不安になったらしい。

「将来が不安になった。」だけで自殺を図るなんて……と思う人もいるだろう。だが、精神的に弱っている娘にとって「不安」とは、感じるものではなく、襲ってくるものなのだ。

娘が体調を崩したのは、その前年である二十歳の誕生日を迎えた直後だった。

真夜中に僕の寝室を訪ねてきた娘は「このままじゃ、私ダメになる。」と言って、病院受診を希望した。僕はその翌日、急な休みをもらい、近くの精神科病院へ娘を連れて行く。そして、「神経症」の診断を受け、娘は休学することにした。

通院を続け、娘が発達障がいであることを知る。娘は生来より不器用な子だった。思い返せば、こちらの指示がすぐに伝わらず、娘の戸惑う姿に、親としてはやきもきすることもあった。学校ではいじめられることも多く、僕や妻は学校へ呼び出されたこともあった。

その後、娘の希望で精神科病院へ入院する。2ヶ月後に退院した娘は穏やかに自宅で過ごせていた。年が明け、僕たちは復学に向け準備を進めていたが、娘が大学へ行くのが不安だと言い出した。自宅での娘の安定した精神状態を知っている僕は「(大学へ)行きだせば気持ちも変わるよ。」そう軽く答えていた。

桜がピンクから緑へと移り変わろうとする頃、娘は予定どおり大学へ通うことになった。

お昼前に妻から大学で娘が飛び降り自殺を図ったと連絡が入る。飛び降りようとしたところを職員が気付いてくれ、事なきを得ていた。妻と二人で大学へ向かう。保健室の先生から事情を聴き、僕たちは娘を連れて家に帰った。

娘は「もう大学に行きたくない。」という。そして、働きたいと言い出した。

「何をしたいの?」という僕の問いへ娘から明確な回答はなかった。その態度を見て「逃げたい。」という一心から働きたいと言ったのだと僕は感じた。

娘の感情が落ち着いたころ、「少しずつ無理のない範囲で通学してみよう。」と僕は提案した。そして、通学を開始した矢先にこの出来事だった。

僕と妻はどうすべきか迷っていた。ただ、今の状態で働くことはできないだろうということだった。まだその日の体調で休むことのできる学生の方が、娘にとっても良い環境だろうと僕たちは判断した。娘へも僕たちの意向を伝え、しぶしぶではあったが娘も理解してくれた。

妻は娘を大学まで送り迎えをし、僕は勉学を支援することにした。大学側の協力もいただき、再度通学を開始したのだった。

不安が強く休むことも多かったが、一学期はなんとか最後まで終えることができた。全てではないが単位も取得できた。成績表を見て「がんばって良かった。」と喜ぶ娘を見て、僕たちの判断は間違いなかったと安心した。

二学期が始まり、春よりは順調にスタートを切ったが、またもや娘は自殺を図った。海へ飛び込んだのだった。一命は取りとめるも、何度も同じことの繰り返しに僕と妻は疲れていた。今回は大学の授業の内容がきっかけだった。僕は迷った。落ち着いた環境ならば娘は不自由なく生活できる。大学を辞め、自宅で自由に過ごせば確かに自殺はしないだろう。だが、大学へ通いだした頃の「こんなに勉強が楽しいとは思わなかった。」という言葉、単位を取れて喜ぶ娘の笑顔を思い出した。そして、娘に告げた。

「お父さんはこれまでとは方針を変えない。大学は卒業してもらう。そのための支援はする。それで君が自殺を図ったら、そのつど僕は君を迎えにいく。」

「腹をくくったから。」とつけ添えた。

主治医の話だと娘の疾病は衝動性があるという。君は「もう自殺をしない。」という約束をまた破るかもしれない。その都度、僕は君を迎えにいく。それが最悪の結果になったとしても……。

そして僕は、何度でも君を信じ続けるよ。

当事者部門

最優秀賞

伊藤 里紗 様(東京都)

「丸を描くのはむずかしい」

「あー、やっぱり描けない。何で丸ってこんなに描くのがむずかしいの?」

私は自室で絵を描いていた。コンパスなどは使わずフリーハンドで丸を描く。

しかし、何度描いても上手く描けない。

それは、単純なものほど難しいから。大人になった今ならわかる。

子供の頃、私は今よりずっと、いびつな丸だった。いや、丸ではなくて、三角や四角と言った方がいいかもしれない。

私はみんなと一緒だと思っている。でも、なんだか違うような気もする。

私だけが違う。そして、とても息苦しい。

なんでだろう。その理由はずっとわからずにいる。

隣の席の子が出来ることが、私には出来ない。でも私には出来ることが、隣の席の子には出来なかったりする。そんな時、私は隣の席の子を、内心なんでこんな事も出来ないんだろうと単純に決めつけていた。そのくせ、同じことを言われると、異常なまでに怒りが沸いてきた。

私の心はとても複雑なのに、どうしてそんなに簡単に私のことを決めつけて言葉をぶつけてくるの。

私は丸でいたいのに、みんなが三角や四角でいる。だからいけないんだ!

でも、今ならわかる。私の方がみんなより、三角や四角でいたことが。

自分の生きづらさを正当化して、変なふうに武器にして、それで周りを傷つけていた。そんなことに気づけなかった。

そして、私は大人になって、発達障害と診断された。その時私は少しだけ、生きづらさから解放されたような気がした。

今まで私が出来なかったこと。人の立場に立つこと。人が言う複雑な言葉が理解出来ないこと。

私の中でこんがらがっていた糸が、いとも簡単にほどけていくような感覚がした。

でも、発達障がいという言葉を聞いて、周りの人が私のことを障がい名で一括りにカテゴライズしてくるのではないかという恐怖のような、不安のような、そんな感覚にも襲われた。

私は一人の人間で、私は私という存在だから。

私は単純さも複雑さも、両方持った存在であるからこそ、そんなふうにステレオタイプで見て欲しくはないんだと、今ならはっきり自覚できる。ゆっくりだけれど、自分の言葉でしゃべることができる。

あの頃は、周りと同じようにと、浮かないようにしなければと、一生懸命借り物の言葉で自分の心に嘘をついていたのだから。

自分の内面に気づけるということは、人のことにも気づけるということなのかもしれない。逆もまた然り。

人のことに興味を持てなかった自分が、人の心を知りたくなってくる。

私は丸でいたいと思う。あなたは丸でいたいと思う?

単純なようで複雑な心。みんな違う形で持っているのだろうか。

人の立場に立つってきっとこんな感じなのかな。

私はまだ完璧には出来ないけれど、少しずつ見える景色が変わってきたように思う。

あの頃、なんで私は三角や四角だったのか。それは、物事を単純化することでしか、理解が出来なかったから。周りのことを一括りにして単純に見ていたのは、きっと私の方だったんだ。

もしかしたら、周りは私に丸い心で接してくれていたかもしれない。それを攻撃されたと受け止めて、三角や四角で対抗していた。

なんて単純なことであり、複雑なことなんだろう。人の心はむずかしい。

だからこそ、分かり合えたり、分かり合えなかったりする。

戦争と平和。

これだって、人の心が動かしている。

人の心が関わる限り、いつだって単純と複雑が絡み合う。

世界は丸になれないし、輪になって手を?いでもいびつな形にしかならない。

何故なら、一人一人違うのだから。

それは良いとか悪いとか、善とか悪とか、簡単な言葉で表せるほど、単純なものではなくて、その中には必ず複雑な思いが含まれている。

そんなふうに気づけたのも、今までの経験と、微々たる成長があってこそなんだろう。そして、嫌な思い出も、逃げ出したかった夜でさえ、今は私の糧となっている。

人が変わっていくこともまた、単純なようで複雑ではあるけれど、私はそれを面白いと思う。

それでもまだ、苦しい日々は続くだろう。今も尚、障害という糸に足を絡め取られている私。

別にそこから抜け出そうとも、悪あがきをしようとも思わない。ただ、自分を知っていくだけ。そして人を知っていく。その過程で、傷ついたり傷つけたりすることがあると思う。だから、この先も苦しみもがくときはやって来るだろう。

しかし、心の中だけは誰にも支配されることはない。 だから、私は過去も未来も現在も、私らしく生きるのだ。

「あー、やっぱり描けない。何で丸ってこんなに描くのがむずかしいの?」

私は自室で絵を描いていた。コンパスなどは使わずフリーハンドで丸を描く。

しかし、何度描いても上手く描けない。

それは、単純なものほど難しいから。大人になった今ならわかる。

子供の頃、私は今よりずっと、いびつな丸だった。いや、丸ではなくて、三角や四角と言った方がいいかもしれない。

私はみんなと一緒だと思っている。でも、なんだか違うような気もする。

私だけが違う。そして、とても息苦しい。

なんでだろう。その理由はずっとわからずにいる。

隣の席の子が出来ることが、私には出来ない。でも私には出来ることが、隣の席の子には出来なかったりする。そんな時、私は隣の席の子を、内心なんでこんな事も出来ないんだろうと単純に決めつけていた。そのくせ、同じことを言われると、異常なまでに怒りが沸いてきた。

私の心はとても複雑なのに、どうしてそんなに簡単に私のことを決めつけて言葉をぶつけてくるの。

私は丸でいたいのに、みんなが三角や四角でいる。だからいけないんだ!

でも、今ならわかる。私の方がみんなより、三角や四角でいたことが。

自分の生きづらさを正当化して、変なふうに武器にして、それで周りを傷つけていた。そんなことに気づけなかった。

そして、私は大人になって、発達障害と診断された。その時私は少しだけ、生きづらさから解放されたような気がした。

今まで私が出来なかったこと。人の立場に立つこと。人が言う複雑な言葉が理解出来ないこと。

私の中でこんがらがっていた糸が、いとも簡単にほどけていくような感覚がした。

でも、発達障がいという言葉を聞いて、周りの人が私のことを障がい名で一括りにカテゴライズしてくるのではないかという恐怖のような、不安のような、そんな感覚にも襲われた。

私は一人の人間で、私は私という存在だから。

私は単純さも複雑さも、両方持った存在であるからこそ、そんなふうにステレオタイプで見て欲しくはないんだと、今ならはっきり自覚できる。ゆっくりだけれど、自分の言葉でしゃべることができる。

あの頃は、周りと同じようにと、浮かないようにしなければと、一生懸命借り物の言葉で自分の心に嘘をついていたのだから。

自分の内面に気づけるということは、人のことにも気づけるということなのかもしれない。逆もまた然り。

人のことに興味を持てなかった自分が、人の心を知りたくなってくる。

私は丸でいたいと思う。あなたは丸でいたいと思う?

単純なようで複雑な心。みんな違う形で持っているのだろうか。

人の立場に立つってきっとこんな感じなのかな。

私はまだ完璧には出来ないけれど、少しずつ見える景色が変わってきたように思う。

あの頃、なんで私は三角や四角だったのか。それは、物事を単純化することでしか、理解が出来なかったから。周りのことを一括りにして単純に見ていたのは、きっと私の方だったんだ。

もしかしたら、周りは私に丸い心で接してくれていたかもしれない。それを攻撃されたと受け止めて、三角や四角で対抗していた。

なんて単純なことであり、複雑なことなんだろう。人の心はむずかしい。

だからこそ、分かり合えたり、分かり合えなかったりする。

戦争と平和。

これだって、人の心が動かしている。

人の心が関わる限り、いつだって単純と複雑が絡み合う。

世界は丸になれないし、輪になって手を?いでもいびつな形にしかならない。

何故なら、一人一人違うのだから。

それは良いとか悪いとか、善とか悪とか、簡単な言葉で表せるほど、単純なものではなくて、その中には必ず複雑な思いが含まれている。

そんなふうに気づけたのも、今までの経験と、微々たる成長があってこそなんだろう。そして、嫌な思い出も、逃げ出したかった夜でさえ、今は私の糧となっている。

人が変わっていくこともまた、単純なようで複雑ではあるけれど、私はそれを面白いと思う。

それでもまだ、苦しい日々は続くだろう。今も尚、障害という糸に足を絡め取られている私。

別にそこから抜け出そうとも、悪あがきをしようとも思わない。ただ、自分を知っていくだけ。そして人を知っていく。その過程で、傷ついたり傷つけたりすることがあると思う。だから、この先も苦しみもがくときはやって来るだろう。

しかし、心の中だけは誰にも支配されることはない。 だから、私は過去も未来も現在も、私らしく生きるのだ。

優秀賞

長谷川 潤 様(滋賀県)

「生きるぞーっ!」

「待てーっ!」そう叫びながら私は犯人を追いかける。

土砂降りの雨。足を取られて思うように走ることができない。

「あっ!」と悲鳴にも似たような声を出しながら、何かにつまずいた犯人が前のめりに転んだ。よし、今だっ!取り押さえようとしたまさにその時、ピーッ・ピーッ・ピーッとけたたましく電子音が鳴り響き目が覚めた。

鼻にかぶせた人工呼吸器BAI PAP(バイパップ)のマスクがはずれかけていることを知らせる警告音だ。雨ではなく汗でびしょびしょだ。

警察官だった私は、小さな町の警察署長を最後に定年退職したが間もなく体調を崩し、様々な検査を受けた結果、難病であるALS(筋萎縮性側索硬化症)と診断された。

呼吸に必要な筋肉が萎縮し身体障がい者(呼吸困難一級)と認定され、少し動けば、全力疾走した後のようにゼーゼー・ハーハーと息が苦しく人工呼吸器BAI PAPが手放せない。

こんな身体になった今でも現役当時の夢をよく見る。しかもそれはきまって駆け出しと呼ばれる警察学校卒業後間もないころの夢で、やはり目の前を逃げる犯人を走って追いかけている。

心はその当時に戻っており、妻や子ども、ましてや孫のことなど頭の中にはかけらもないが、どこか心の片隅に「あれっ?走れるぞ、いくらでも走れるぞ!」とはっきりとは考えられないものの、自分が病気であることの意識がほんの少しだけ残っており、このままずーっと走り続けてもいいとすら思う。

私の病気は、現在の医学では治すことができない進行性の難病だ。しかしその進行を遅らせる薬はある。その薬も数年前まではなかったが、脳梗塞の治療薬に私の病気の進行を遅らせる効果があることが分かったのだ。しかも、それは月二週間の点滴注射しか方法がなかったが2023年経口薬が開発・認可された。

元来、血管が細いのに病気でやせ細り、なかなか浮き出ない血管に注射針を刺すのは至難の業で訪問看護師さんも一生懸命やってくれるのだが、失敗も多く、腕がパンパンに腫れることもよくあった。

まさに針地獄だった。

この病気を治す薬が、いつか必ずできると信じているが私にはどうも間に合いそうもない。

筋肉が萎縮する病気だからといって筋肉を鍛えることはしてはいけないと主治医から指導されており、毎日、自宅で椅子に座り読書をしたりパソコンで知人に手紙を書いたりしている。

事情を知らない人から見ると、ただぼーっとして一日を過ごしているように見えるだろうが、私自身の感覚としては、その日その時一秒一秒病気と闘っている。

インターネットで検索すると、この病気の発病から死亡までの平均年数が掲示されている。

私の場合は陸上競技場400メートルトラックに例えれば第4コーナを過ぎている時期であるが、進行の速度はさまざまで、幸いまだ自分でなんとか動くことができる。

ならば何か社会や人のためにできることがないか、色々と考えたが、動くことが精一杯の状況では何も見つからない…いや、ちょっと待てよ、治らない病気だからこそ「与えられた時間」「残された時間」を大切に大切に、明るく、楽しく、一日でも一時間でも長く生きることが、同じ病気と闘っている全国の患者さんに少しでも生きる希望と勇気を伝えることになるのではと気づいた。

よーしっ!生きるぞーっ!

「待てーっ!」そう叫びながら私は犯人を追いかける。

土砂降りの雨。足を取られて思うように走ることができない。

「あっ!」と悲鳴にも似たような声を出しながら、何かにつまずいた犯人が前のめりに転んだ。よし、今だっ!取り押さえようとしたまさにその時、ピーッ・ピーッ・ピーッとけたたましく電子音が鳴り響き目が覚めた。

鼻にかぶせた人工呼吸器BAI PAP(バイパップ)のマスクがはずれかけていることを知らせる警告音だ。雨ではなく汗でびしょびしょだ。

警察官だった私は、小さな町の警察署長を最後に定年退職したが間もなく体調を崩し、様々な検査を受けた結果、難病であるALS(筋萎縮性側索硬化症)と診断された。

呼吸に必要な筋肉が萎縮し身体障がい者(呼吸困難一級)と認定され、少し動けば、全力疾走した後のようにゼーゼー・ハーハーと息が苦しく人工呼吸器BAI PAPが手放せない。

こんな身体になった今でも現役当時の夢をよく見る。しかもそれはきまって駆け出しと呼ばれる警察学校卒業後間もないころの夢で、やはり目の前を逃げる犯人を走って追いかけている。

心はその当時に戻っており、妻や子ども、ましてや孫のことなど頭の中にはかけらもないが、どこか心の片隅に「あれっ?走れるぞ、いくらでも走れるぞ!」とはっきりとは考えられないものの、自分が病気であることの意識がほんの少しだけ残っており、このままずーっと走り続けてもいいとすら思う。

私の病気は、現在の医学では治すことができない進行性の難病だ。しかしその進行を遅らせる薬はある。その薬も数年前まではなかったが、脳梗塞の治療薬に私の病気の進行を遅らせる効果があることが分かったのだ。しかも、それは月二週間の点滴注射しか方法がなかったが2023年経口薬が開発・認可された。

元来、血管が細いのに病気でやせ細り、なかなか浮き出ない血管に注射針を刺すのは至難の業で訪問看護師さんも一生懸命やってくれるのだが、失敗も多く、腕がパンパンに腫れることもよくあった。

まさに針地獄だった。

この病気を治す薬が、いつか必ずできると信じているが私にはどうも間に合いそうもない。

筋肉が萎縮する病気だからといって筋肉を鍛えることはしてはいけないと主治医から指導されており、毎日、自宅で椅子に座り読書をしたりパソコンで知人に手紙を書いたりしている。

事情を知らない人から見ると、ただぼーっとして一日を過ごしているように見えるだろうが、私自身の感覚としては、その日その時一秒一秒病気と闘っている。

インターネットで検索すると、この病気の発病から死亡までの平均年数が掲示されている。

私の場合は陸上競技場400メートルトラックに例えれば第4コーナを過ぎている時期であるが、進行の速度はさまざまで、幸いまだ自分でなんとか動くことができる。

ならば何か社会や人のためにできることがないか、色々と考えたが、動くことが精一杯の状況では何も見つからない…いや、ちょっと待てよ、治らない病気だからこそ「与えられた時間」「残された時間」を大切に大切に、明るく、楽しく、一日でも一時間でも長く生きることが、同じ病気と闘っている全国の患者さんに少しでも生きる希望と勇気を伝えることになるのではと気づいた。

よーしっ!生きるぞーっ!

第三回「徒然」大賞 全作品集

応募全作品集は、正/賛助会員専用ページ で見ることができます。正会員および賛助会員でない方は、寄付のお願い から、500円以上寄付して頂いた方に送付させていただきます。お問い合せ欄に【第三回「徒然」大賞 全作品集 希望】とお書きください。

第二回「徒然」大賞結果発表

応募総数:74通

| 支援者部門 | 最優秀賞:後藤 里奈 様(東京都) 優秀賞:ET 様(神奈川県) |

|---|---|

| 当事者部門 | 最優秀賞: びーんず 様(愛知県) 優秀賞:宮村 孝博 様(三重県) |

(令和4年6月1日~令和4年8月31日)

支援者部門

最優秀賞

後藤 里奈 様(東京都)

私が教師として最初に赴任した学校は、「サポート校」という特殊な学校だった。発達障がいや不登校など様々な悩みを持つ生徒が、高校卒業の資格を得るために通う所だ。私はもともと中学・高校の英語教員を目指していたが、「いろいろな生徒と関われる方がやりがいがある」と思い、その学校への就職を決めたのだ。

しかし、当然のことながら理想と現実は違う。「子供達に学ぶ楽しさを伝えたい。」と意気込んでいた私だったが、初めて関わる生徒達を前に、ただただ戸惑うばかりだった。私の勤務校では特に発達障がいの生徒が多く、コミュニケーションが取れない子や突発的な言動をする子など、新米教師の私には手に負えないような生徒がクラスに何人もいた。発達障がいについての知識が何もなかった私は、彼らと、どう接してよいか分からず、思い悩む日々が続いた。

そんな生徒達との距離を縮められないまま一年経ったある時、私は上司の先生から、水泳部の顧問をやらないかと提案された。私は学生時代から水泳をやっており、教員になって水泳部の顧問になることは一つの夢だったため、喜んで引き受けた。

新入部員も加わり、活動内容をどうするか考えていた頃、新たにもう一人部員が入ってきた。しかしその生徒は弱視というハンディキャップがあり、水泳も初心者だった。水泳は一歩間違えば命に係わる危険なスポーツだ。自分に指導ができるか不安はあったが、せっかく入部を決意してくれた彼女の気持ちを尊重することにした。

練習初日、まずはウォーミングアップとしてプール内を歩いてみた。水中を歩くだけとはいえ、プールに入るのも初めてで目も見えない彼女にとっては恐怖だったのだろう。手取り足取り誘導し、なんとか他の生徒の倍の時間をかけて歩ききった。しかし、いよいよ泳ぎの練習に入るとハードルはさらに上がった。ビート板を持たせて体を支え、水に浮く感覚を覚えてもらおうとするも、「怖い!できない!助けて!」と連呼され、私は困り果てた。他の部員達も彼女に泳ぎ方を教えようとしてくれたが、「そんな教え方じゃ分からない。どうすればいいの?」と何度も言われるうち、うんざりしてしまったようだ。

そしてそんな状況が続いたある日、事件が起こった。私が部員達に飛び込みを教えていた時のこと、「ドボン」という大きな音とともに悲鳴が聞こえた。なんと、見学していたはずの弱視の彼女が自分からプールに飛び込んだのだ。幸いケガはなかったが、突然の出来事に辺りは騒然となった。すぐに練習を中止し、なぜそんな危険なことをしたのか彼女に尋ねても、固く口を閉ざしたきり何も答えてくれない。そしてその日以来、彼女は練習に来なくなってしまった。「一瞬でも目を離していた私の責任だ。やはり自分には顧問の資格などない…。」私はそう自分を責め、教師を辞めることも考え始めた。

ところが数ヶ月後、水泳部の部室を通りかかった時、誰もいないはずの部屋に人影が見えた。見るとそこには、小さな肩を震わせ、声を殺して泣いているあの彼女がいた。その姿を見た瞬間、私は頭を強く打たれたようなショックを受けた。私は彼女に泳ぎを教えているつもりで、実のところはまったく彼女と真剣に向き合っていなかったのだ。相手の立場になって想像することなく、無意識に健常者の「当たり前」を押し付けていたのだ。彼女は目が見えない分、そんな私のいい加減な態度を敏感に感じとっていたのだろう。だが、彼女はまだ水泳をやりたいのだ。その気持ちに何とかして応えなくてはいけない。

その日、私は一人でプールへ行き、初めて目を閉じて泳いでみた。水中で手足を動かしてみるも、まったく進んでいる気がしない。距離感がつかめず、壁にぶつかるのではないかと不安になる。息継ぎのタイミングも分からなくなり、たまらず立ち止まって目を開けると、プールが海のように広く感じた。

翌日、私は部員達にも同じことをさせてみた。すると彼女達も「見えない」ということがこんなにも怖いことなのだと初めて分かったようだった。その後、私は休部中の彼女を説得し、水泳部に戻って来てもらった。私達は今までの彼女に対する接し方を反省し、より具体的な言葉で泳ぎ方を伝えるようになった。それから二年後―。彼女はついにクロールで二十五メートルを完泳した。仲間の歓声と拍手に包まれ見せてくれた、嬉しそうな笑顔は今でも忘れられない。

障がいとは「害」ではなく、互いに補い合い、助け合っていけば克服できるものなのだ。相手に寄り添い、理解しようとすることの大切さを教えてくれた彼女との出会いは、私の財産である。

しかし、当然のことながら理想と現実は違う。「子供達に学ぶ楽しさを伝えたい。」と意気込んでいた私だったが、初めて関わる生徒達を前に、ただただ戸惑うばかりだった。私の勤務校では特に発達障がいの生徒が多く、コミュニケーションが取れない子や突発的な言動をする子など、新米教師の私には手に負えないような生徒がクラスに何人もいた。発達障がいについての知識が何もなかった私は、彼らと、どう接してよいか分からず、思い悩む日々が続いた。

そんな生徒達との距離を縮められないまま一年経ったある時、私は上司の先生から、水泳部の顧問をやらないかと提案された。私は学生時代から水泳をやっており、教員になって水泳部の顧問になることは一つの夢だったため、喜んで引き受けた。

新入部員も加わり、活動内容をどうするか考えていた頃、新たにもう一人部員が入ってきた。しかしその生徒は弱視というハンディキャップがあり、水泳も初心者だった。水泳は一歩間違えば命に係わる危険なスポーツだ。自分に指導ができるか不安はあったが、せっかく入部を決意してくれた彼女の気持ちを尊重することにした。

練習初日、まずはウォーミングアップとしてプール内を歩いてみた。水中を歩くだけとはいえ、プールに入るのも初めてで目も見えない彼女にとっては恐怖だったのだろう。手取り足取り誘導し、なんとか他の生徒の倍の時間をかけて歩ききった。しかし、いよいよ泳ぎの練習に入るとハードルはさらに上がった。ビート板を持たせて体を支え、水に浮く感覚を覚えてもらおうとするも、「怖い!できない!助けて!」と連呼され、私は困り果てた。他の部員達も彼女に泳ぎ方を教えようとしてくれたが、「そんな教え方じゃ分からない。どうすればいいの?」と何度も言われるうち、うんざりしてしまったようだ。

そしてそんな状況が続いたある日、事件が起こった。私が部員達に飛び込みを教えていた時のこと、「ドボン」という大きな音とともに悲鳴が聞こえた。なんと、見学していたはずの弱視の彼女が自分からプールに飛び込んだのだ。幸いケガはなかったが、突然の出来事に辺りは騒然となった。すぐに練習を中止し、なぜそんな危険なことをしたのか彼女に尋ねても、固く口を閉ざしたきり何も答えてくれない。そしてその日以来、彼女は練習に来なくなってしまった。「一瞬でも目を離していた私の責任だ。やはり自分には顧問の資格などない…。」私はそう自分を責め、教師を辞めることも考え始めた。

ところが数ヶ月後、水泳部の部室を通りかかった時、誰もいないはずの部屋に人影が見えた。見るとそこには、小さな肩を震わせ、声を殺して泣いているあの彼女がいた。その姿を見た瞬間、私は頭を強く打たれたようなショックを受けた。私は彼女に泳ぎを教えているつもりで、実のところはまったく彼女と真剣に向き合っていなかったのだ。相手の立場になって想像することなく、無意識に健常者の「当たり前」を押し付けていたのだ。彼女は目が見えない分、そんな私のいい加減な態度を敏感に感じとっていたのだろう。だが、彼女はまだ水泳をやりたいのだ。その気持ちに何とかして応えなくてはいけない。

その日、私は一人でプールへ行き、初めて目を閉じて泳いでみた。水中で手足を動かしてみるも、まったく進んでいる気がしない。距離感がつかめず、壁にぶつかるのではないかと不安になる。息継ぎのタイミングも分からなくなり、たまらず立ち止まって目を開けると、プールが海のように広く感じた。

翌日、私は部員達にも同じことをさせてみた。すると彼女達も「見えない」ということがこんなにも怖いことなのだと初めて分かったようだった。その後、私は休部中の彼女を説得し、水泳部に戻って来てもらった。私達は今までの彼女に対する接し方を反省し、より具体的な言葉で泳ぎ方を伝えるようになった。それから二年後―。彼女はついにクロールで二十五メートルを完泳した。仲間の歓声と拍手に包まれ見せてくれた、嬉しそうな笑顔は今でも忘れられない。

障がいとは「害」ではなく、互いに補い合い、助け合っていけば克服できるものなのだ。相手に寄り添い、理解しようとすることの大切さを教えてくれた彼女との出会いは、私の財産である。

優秀賞

ET 様(神奈川県)

「ゆっくりと、じっくりと」

僕は、この仕事が嫌いだった。

障がい者をあまり身近に感じることなく、僕は育った。将来は障がい者支援に携わろう、などといった気持ちを抱いたこともなかった。でも、まるで運命に引き寄せられるかのように、僕は気が付くと障がい者と関わる仕事に就いていた。本当にやりたい仕事ではなかった。どちらかといえば割に合わないし、つらいこともたくさんある。「なぜ自分はここに?」何度そう思ったことだろう。いつでもやめようと思っていた。

“こんな毎日に意味はあるんだろうか。自分にとっても、利用者のみんなにとっても。”

そう思っていた。僕は、この仕事が嫌いだった。

でも、あるとき、あるひとりの利用者が、就職が決まった報告と一緒に、こんな言葉を僕にくれた。

“〇〇さんがいなかったら、どうなっていたかわかりません。感謝しています。”

この言葉は、いまも僕の胸に大切に仕舞われている。

僕のしている仕事の成果は、決して数字に表れない。そう簡単に変化も起こらない。いつも通りの日常を、いつも通りの人々と、いつも通りに過ごす毎日だ。生産的であること、効率的であることが求められる現代社会において、僕らの毎日ははたから見れば、非生産的で、非効率的なのかもしれない。

でも、僕はいま、信じている。僕が、何気ない日常の中で、悩み苦しむ「あの人」にかける言葉が、接する態度が、さりげないほほえみが、きっと、ゆっくりと、じっくりと、「あの人」のこころをやわらげるのだと。そしてその柔らかいこころから、きっといつか、希望の芽が生え、花が咲くのだと。そしてそれこそが、実はなによりも「生産的」なのではないか。

生産性と効率化が叫ばれる現代社会の中で、障がい者という存在は、最も小さな、社会の片隅に生きる存在かもしれいない。けれども、彼らは生きている。彼らはたしかにこの社会に存在している。障がいをその身に負ったのは、彼らの責任ではない。しかし、その障がいゆえに負ったたくさんの苦しみと傷を抱えて、彼らは生きている。もし、僕がこの仕事に就くことがなかったら、彼らの存在は、僕には見えなかったかもしれない。いや、見て見ぬふりをしたかもしれない。「障がい者」という「言葉」だけが宙ぶらりんに、ぼんやりと頭に一応収められているだけ、だっただろう。でも、いま僕の眼の前に、彼らは生きている。そのような彼らに関わり、寄り添い、共に生きるとき、僕は、この仕事に、決して「生産性」という尺度だけでは測れない、無限の価値を感じるのだ。毎日毎日繰り返しやってくる、代り映えのない日常のなかに、僕は、決してほかの仕事では味わうことのできないであろう、静かな喜びを味わうのだ。

僕は、この仕事に、このようなやりがいを見出している。嫌なこと、つらいこともある。それに、利用者のためにいくら頭をひねり、手足を動かし、よりより支援のために頑張っても、おそらく自分の給料が増えるわけではない。反対に言えば、最低限のことだけをしていれば、手を抜いて楽に仕事をしていても、給料が減るわけでもない。けれど、僕は思う。すぐには実を結ばなくとも、すぐに報われなくても、いつか僕が関わる誰かが、僕らとともに生きるこんな日常を通して、少しでも幸せな、よりより人生へと向かってくれれば、僕はそれで満足だと。それが僕の、いまの仕事であり、使命であると。(もちろん、給料もアップしたら、それはそれでうれしい。)

僕の、仕事に対する不平や不満は、こうしていまある環境への感謝に変わった。 僕は今、(なんとなくはっきりと言うのは少し照れくさいけれど、)こう言える。

僕は、この仕事が、好きだ。

僕は、この仕事が嫌いだった。

障がい者をあまり身近に感じることなく、僕は育った。将来は障がい者支援に携わろう、などといった気持ちを抱いたこともなかった。でも、まるで運命に引き寄せられるかのように、僕は気が付くと障がい者と関わる仕事に就いていた。本当にやりたい仕事ではなかった。どちらかといえば割に合わないし、つらいこともたくさんある。「なぜ自分はここに?」何度そう思ったことだろう。いつでもやめようと思っていた。

“こんな毎日に意味はあるんだろうか。自分にとっても、利用者のみんなにとっても。”

そう思っていた。僕は、この仕事が嫌いだった。

でも、あるとき、あるひとりの利用者が、就職が決まった報告と一緒に、こんな言葉を僕にくれた。

“〇〇さんがいなかったら、どうなっていたかわかりません。感謝しています。”

この言葉は、いまも僕の胸に大切に仕舞われている。

僕のしている仕事の成果は、決して数字に表れない。そう簡単に変化も起こらない。いつも通りの日常を、いつも通りの人々と、いつも通りに過ごす毎日だ。生産的であること、効率的であることが求められる現代社会において、僕らの毎日ははたから見れば、非生産的で、非効率的なのかもしれない。

でも、僕はいま、信じている。僕が、何気ない日常の中で、悩み苦しむ「あの人」にかける言葉が、接する態度が、さりげないほほえみが、きっと、ゆっくりと、じっくりと、「あの人」のこころをやわらげるのだと。そしてその柔らかいこころから、きっといつか、希望の芽が生え、花が咲くのだと。そしてそれこそが、実はなによりも「生産的」なのではないか。

生産性と効率化が叫ばれる現代社会の中で、障がい者という存在は、最も小さな、社会の片隅に生きる存在かもしれいない。けれども、彼らは生きている。彼らはたしかにこの社会に存在している。障がいをその身に負ったのは、彼らの責任ではない。しかし、その障がいゆえに負ったたくさんの苦しみと傷を抱えて、彼らは生きている。もし、僕がこの仕事に就くことがなかったら、彼らの存在は、僕には見えなかったかもしれない。いや、見て見ぬふりをしたかもしれない。「障がい者」という「言葉」だけが宙ぶらりんに、ぼんやりと頭に一応収められているだけ、だっただろう。でも、いま僕の眼の前に、彼らは生きている。そのような彼らに関わり、寄り添い、共に生きるとき、僕は、この仕事に、決して「生産性」という尺度だけでは測れない、無限の価値を感じるのだ。毎日毎日繰り返しやってくる、代り映えのない日常のなかに、僕は、決してほかの仕事では味わうことのできないであろう、静かな喜びを味わうのだ。

僕は、この仕事に、このようなやりがいを見出している。嫌なこと、つらいこともある。それに、利用者のためにいくら頭をひねり、手足を動かし、よりより支援のために頑張っても、おそらく自分の給料が増えるわけではない。反対に言えば、最低限のことだけをしていれば、手を抜いて楽に仕事をしていても、給料が減るわけでもない。けれど、僕は思う。すぐには実を結ばなくとも、すぐに報われなくても、いつか僕が関わる誰かが、僕らとともに生きるこんな日常を通して、少しでも幸せな、よりより人生へと向かってくれれば、僕はそれで満足だと。それが僕の、いまの仕事であり、使命であると。(もちろん、給料もアップしたら、それはそれでうれしい。)

僕の、仕事に対する不平や不満は、こうしていまある環境への感謝に変わった。 僕は今、(なんとなくはっきりと言うのは少し照れくさいけれど、)こう言える。

僕は、この仕事が、好きだ。

当事者部門

最優秀賞

びーんず 様(愛知県)

「金魚姫」

私のお母さんは、歩き方が他の人と少し違う。「その事」を理解したのは、私が小学四年生の頃だった。その日私は、お母さんと一緒にショッピングセンターに出かけていた。

お母さんはいつも、ロングスカートをはいている。私はお母さんのロングスカート姿が大好きだ。なぜなら、お母さんが歩くたびにスカートのすそがユラユラと揺れて、まるで金魚の尾ビレのようで、とてもキレイだからだ。お母さんの前を歩いていた私は、子ども服売り場の前で立ち止まり、

「ロングスカートをはいてみたい。」

と言った。お母さんは少し困ったような顔をした。それから、

「走るときに、足がもつれちゃうよ。」

と答えた。

「うーん、確かに走りにくそうだね。」

お母さんは私の手を握り、ゆっくりと歩き出した。けれど、少し歩いたところで、お母さんは私の手をパッと離した。どうしたんだろうとお母さんの顔を覗き込もうとしたが、長い髪に隠れて表情が見えない。するとお母さんから小さな声が聞こえた。

「お母さんのこと、恥ずかしいかな?」

突然の質問に私は戸惑った。何のことだろうというのが率直な感想だった。

「私の歩き方って変わっているから…。」

そう続いたお母さんの言葉を聞き、私はようやく気が付いた。「お母さんは、脚に障がいを持っているんだ」と。

それは私にとって、ただの「お母さん」から「障がいを持つお母さん」に変わった瞬間だった。

私は黙り込んだ。心臓がドクン、ドクンと響く。はたして、お母さんが障がいを持っていることは、悲しむべきことなのか。周りの人には隠すべきことなのか。子どもながらに一生懸命頭を働かせたが、自分の気持ちはすぐには分からなかった。

お母さんと私は向かい合い、お互いの目を見つめた。いつも笑顔を絶やさない、まるで太陽のようなお母さんの目が、少しだけ光っているのが見えた。なんだかお母さんがお母さんじゃなく見えて、私は胸がキュッとなった。

きっと今までお母さんは、私と並んで歩くことに、悩んだり苦しんだりしていたのだろう。そしていつもは好きな服を買ってくれるお母さんが、私にロングスカートは買ってくれなかったのは、私には元気に走り回ってほしかったからなのだろう。ずっと一緒に生きてきたのに、私はそんなお母さんの気持ちに気づいてあげられなかったことが、とても悔しかった。

だから今、私がやるべきことは、自分の素直な気持ちを言葉にして、お母さんとの人生に向き合うことだ。

お母さんのことが恥ずかしい?

「そんなこと、思ったことない。」

それが、私から出た素直な言葉だった。

それを聞いて、お母さんは少し驚いた顔をした。お母さんがずっと悩んできたことを、私は「そんなこと」で終わらせてしまったからだ。でも私にとってはそうだった。

やはりお母さんは、私の「お母さん」でしかない。何も恥ずかしくないし、家族をまっすぐに愛してくれる、自慢のお母さんだ。

見つめ続ける私に、お母さんはやさしく微笑んだ。その顔を見て私も笑顔になると、私はお母さんの手を握り、一緒に歩き出した。

それからお母さんは、私に昔のことを話してくれるようになった。

お母さんは子供の頃にケガをして、脚が上手く動かなくなったこと。マラソンの授業でクラスメイトから笑われて、とても悲しかったこと。水泳が得意だということ。勉強はとても頑張ったこと。そして、お父さんがお母さんと出会った時、ケガのことを「そんなこと」と全く気にしていなかったこと…。

今まで知らなかった「お母さん」の人生を教えてもらえて、私はとても嬉しかった。

そしてお母さんは今、パソコン教室の講師をしている。ある時、私もその教室に参加した。お母さんは、脚の形が分かるパンツスタイルで、あちこちで手を挙げる生徒のために教室中を駆け回っていた。皆から先生、先生と呼ばれているお母さんの姿を見ていると、私はとても誇らしい気持ちになった。

今、皆の前にいる、キラキラとした笑顔の「金魚姫」は、私にとっては「お母さん」、生徒にとっては「先生」なのだ。

美しく、のびのびと泳ぐこの「金魚姫」の姿は、私の生涯のあこがれだ。

私のお母さんは、歩き方が他の人と少し違う。「その事」を理解したのは、私が小学四年生の頃だった。その日私は、お母さんと一緒にショッピングセンターに出かけていた。

お母さんはいつも、ロングスカートをはいている。私はお母さんのロングスカート姿が大好きだ。なぜなら、お母さんが歩くたびにスカートのすそがユラユラと揺れて、まるで金魚の尾ビレのようで、とてもキレイだからだ。お母さんの前を歩いていた私は、子ども服売り場の前で立ち止まり、

「ロングスカートをはいてみたい。」

と言った。お母さんは少し困ったような顔をした。それから、

「走るときに、足がもつれちゃうよ。」

と答えた。

「うーん、確かに走りにくそうだね。」

お母さんは私の手を握り、ゆっくりと歩き出した。けれど、少し歩いたところで、お母さんは私の手をパッと離した。どうしたんだろうとお母さんの顔を覗き込もうとしたが、長い髪に隠れて表情が見えない。するとお母さんから小さな声が聞こえた。

「お母さんのこと、恥ずかしいかな?」

突然の質問に私は戸惑った。何のことだろうというのが率直な感想だった。

「私の歩き方って変わっているから…。」

そう続いたお母さんの言葉を聞き、私はようやく気が付いた。「お母さんは、脚に障がいを持っているんだ」と。

それは私にとって、ただの「お母さん」から「障がいを持つお母さん」に変わった瞬間だった。

私は黙り込んだ。心臓がドクン、ドクンと響く。はたして、お母さんが障がいを持っていることは、悲しむべきことなのか。周りの人には隠すべきことなのか。子どもながらに一生懸命頭を働かせたが、自分の気持ちはすぐには分からなかった。

お母さんと私は向かい合い、お互いの目を見つめた。いつも笑顔を絶やさない、まるで太陽のようなお母さんの目が、少しだけ光っているのが見えた。なんだかお母さんがお母さんじゃなく見えて、私は胸がキュッとなった。

きっと今までお母さんは、私と並んで歩くことに、悩んだり苦しんだりしていたのだろう。そしていつもは好きな服を買ってくれるお母さんが、私にロングスカートは買ってくれなかったのは、私には元気に走り回ってほしかったからなのだろう。ずっと一緒に生きてきたのに、私はそんなお母さんの気持ちに気づいてあげられなかったことが、とても悔しかった。

だから今、私がやるべきことは、自分の素直な気持ちを言葉にして、お母さんとの人生に向き合うことだ。

お母さんのことが恥ずかしい?

「そんなこと、思ったことない。」

それが、私から出た素直な言葉だった。

それを聞いて、お母さんは少し驚いた顔をした。お母さんがずっと悩んできたことを、私は「そんなこと」で終わらせてしまったからだ。でも私にとってはそうだった。

やはりお母さんは、私の「お母さん」でしかない。何も恥ずかしくないし、家族をまっすぐに愛してくれる、自慢のお母さんだ。

見つめ続ける私に、お母さんはやさしく微笑んだ。その顔を見て私も笑顔になると、私はお母さんの手を握り、一緒に歩き出した。

それからお母さんは、私に昔のことを話してくれるようになった。

お母さんは子供の頃にケガをして、脚が上手く動かなくなったこと。マラソンの授業でクラスメイトから笑われて、とても悲しかったこと。水泳が得意だということ。勉強はとても頑張ったこと。そして、お父さんがお母さんと出会った時、ケガのことを「そんなこと」と全く気にしていなかったこと…。

今まで知らなかった「お母さん」の人生を教えてもらえて、私はとても嬉しかった。

そしてお母さんは今、パソコン教室の講師をしている。ある時、私もその教室に参加した。お母さんは、脚の形が分かるパンツスタイルで、あちこちで手を挙げる生徒のために教室中を駆け回っていた。皆から先生、先生と呼ばれているお母さんの姿を見ていると、私はとても誇らしい気持ちになった。

今、皆の前にいる、キラキラとした笑顔の「金魚姫」は、私にとっては「お母さん」、生徒にとっては「先生」なのだ。

美しく、のびのびと泳ぐこの「金魚姫」の姿は、私の生涯のあこがれだ。

優秀賞

宮村 孝博 様(三重県)

「私の400の宝物」

まず私の事を説明をすると、脳性麻痺のアテトウゼ型で、簡単に言うと赤ちゃんが手足をばたばたさせているのと同じで、頭の中は47歳の男性ですが運動機能は生後半年で食事もトイレも介助が要ります。

私は生まれた時から親が障がいを隠す事無くどこでも連れてってくれた事もあり、車椅子なので別に人とは少し違うけれど恥ずかしいとかの気持ちがあまり意識せずに育ちました。

私が29歳の頃、父が亡くなったときの話を書くと、そのころは父が全部介助をしてくれていたので、絶望的で困った母が役所へ電話して取りあえず週一回デイサービスに行く事になり、これが初の福祉サービス利用でした。それで相談員に色々相談した事が私の人生を変えました。

それから1年位経ち暮らしが落ち着いてくると何かしたくなり、足や声で動くパソコンを探してと相談員に頼んだら、伝の心と言うパソコンを探してくれて、伝の心と言うパソコンは呼吸で操作が出来るのでホームページやメールが出来るようになり世界が変わりました。自分は良い相談員に恵まれて、自分でも無理っぽいと思いながらこの人なら何とかしてくれると思って話せる、信頼してた相談員がいたので今があると思います。

自分はそのころは何も知らないから、残された能力と福祉用具と福祉サービスを使って無理と思ってた事が出来、出来そうだとわかるとすぐに事業所や役所に交渉してくれて、今思うと感謝です。

次に、自立生活体験室に行った話を書くと、その自立生活体験室を運営している事業所の理事長が、重度障がい者で生まれつきの脳性麻痺で、アテトウゼ型で在宅で一人暮らしをしていて自立生活体験室とは、障がい者が自立するためヘルパーさんを利用しながら短期間の間、暮らして自立生活プログラムに基づいた自己決定、自己選択、自己決断を実戦をするところで、私が行ったときは出来て二ヶ月で、行くと重度訪問介護制度を使ってヘルパーさんと在宅で一人暮らしをしている事業所の理事長がヘルパーさんと一緒に出迎えてくれました。

一度あって聞きたい事があったので色んな話をして、理事長は私の母校の17年前の大先輩で当時は歩けたけど、頚椎をやられて二次障がいが出てくる人が多く今は車椅子で、話しをしていると何で施設に行かずに暮らせたのか不思議になってきて、昔はヘルパーさんもいないしどうしたの?と尋ねると、ボランティアを集めて介助をしてもらってたまにボランティアの人が来るのを忘れると、朝トイレにボランティアの人が座らしてくれて次のボランティアの人が来るまで座って過ごすけれどボランティアの人が来ないと一日中トイレで座って過ごした話や、ボランティアの人が集まっても重度障がい者が自立生活をするには難しかった時代で、行政と戦った話や自らヘルパーさんを探して事業所を作った話しをしてくれました。

理事長と出会った事が自立生活体験室を利用するきっかけになったし、今後の生活を決めるにも私に似た障がいの人が自立生活が出来るのがわかった事が大きくて、理事長と出会う前は母が介助できなくなったら施設入所しか頭になかったけれど、障がいがあっても自分が決めた暮らし(自分らしく生きれる)ことに気が付きました。

私は理事長と出会い、障がいがあるからこそできる事がやりたくなり、ヘルパー研修の講師や県の職員の研修で障がい当事者の思いを伝える活動をやりたくなりライターとして障がいに関する記事を書いたり、ユニバーサルデザインを広めるために団体を立ち上げて地元の学校の授業に行ったり、普段は施設にはあまり行かずに、ヘルパーさんと地域の囲碁サークルに行き、どう囲碁を打つか書くと番号があり言うとヘルパーさんが置いてくれます。

後は買い物や散歩や車や電車やバスで、ヘルパーさんと旅に出たりして私の暮らしにはヘルパーさんが欠かせないです。私の47年間を振り返ると、介助してくれた人が今までに数えると400人以上いてこれが私の宝物でこれだけの人たちに支えられて幸せで、色んな事があったけれど今は良い思い出で障がい者も悪くないと思っています。

まず私の事を説明をすると、脳性麻痺のアテトウゼ型で、簡単に言うと赤ちゃんが手足をばたばたさせているのと同じで、頭の中は47歳の男性ですが運動機能は生後半年で食事もトイレも介助が要ります。

私は生まれた時から親が障がいを隠す事無くどこでも連れてってくれた事もあり、車椅子なので別に人とは少し違うけれど恥ずかしいとかの気持ちがあまり意識せずに育ちました。

私が29歳の頃、父が亡くなったときの話を書くと、そのころは父が全部介助をしてくれていたので、絶望的で困った母が役所へ電話して取りあえず週一回デイサービスに行く事になり、これが初の福祉サービス利用でした。それで相談員に色々相談した事が私の人生を変えました。

それから1年位経ち暮らしが落ち着いてくると何かしたくなり、足や声で動くパソコンを探してと相談員に頼んだら、伝の心と言うパソコンを探してくれて、伝の心と言うパソコンは呼吸で操作が出来るのでホームページやメールが出来るようになり世界が変わりました。自分は良い相談員に恵まれて、自分でも無理っぽいと思いながらこの人なら何とかしてくれると思って話せる、信頼してた相談員がいたので今があると思います。

自分はそのころは何も知らないから、残された能力と福祉用具と福祉サービスを使って無理と思ってた事が出来、出来そうだとわかるとすぐに事業所や役所に交渉してくれて、今思うと感謝です。

次に、自立生活体験室に行った話を書くと、その自立生活体験室を運営している事業所の理事長が、重度障がい者で生まれつきの脳性麻痺で、アテトウゼ型で在宅で一人暮らしをしていて自立生活体験室とは、障がい者が自立するためヘルパーさんを利用しながら短期間の間、暮らして自立生活プログラムに基づいた自己決定、自己選択、自己決断を実戦をするところで、私が行ったときは出来て二ヶ月で、行くと重度訪問介護制度を使ってヘルパーさんと在宅で一人暮らしをしている事業所の理事長がヘルパーさんと一緒に出迎えてくれました。

一度あって聞きたい事があったので色んな話をして、理事長は私の母校の17年前の大先輩で当時は歩けたけど、頚椎をやられて二次障がいが出てくる人が多く今は車椅子で、話しをしていると何で施設に行かずに暮らせたのか不思議になってきて、昔はヘルパーさんもいないしどうしたの?と尋ねると、ボランティアを集めて介助をしてもらってたまにボランティアの人が来るのを忘れると、朝トイレにボランティアの人が座らしてくれて次のボランティアの人が来るまで座って過ごすけれどボランティアの人が来ないと一日中トイレで座って過ごした話や、ボランティアの人が集まっても重度障がい者が自立生活をするには難しかった時代で、行政と戦った話や自らヘルパーさんを探して事業所を作った話しをしてくれました。

理事長と出会った事が自立生活体験室を利用するきっかけになったし、今後の生活を決めるにも私に似た障がいの人が自立生活が出来るのがわかった事が大きくて、理事長と出会う前は母が介助できなくなったら施設入所しか頭になかったけれど、障がいがあっても自分が決めた暮らし(自分らしく生きれる)ことに気が付きました。

私は理事長と出会い、障がいがあるからこそできる事がやりたくなり、ヘルパー研修の講師や県の職員の研修で障がい当事者の思いを伝える活動をやりたくなりライターとして障がいに関する記事を書いたり、ユニバーサルデザインを広めるために団体を立ち上げて地元の学校の授業に行ったり、普段は施設にはあまり行かずに、ヘルパーさんと地域の囲碁サークルに行き、どう囲碁を打つか書くと番号があり言うとヘルパーさんが置いてくれます。

後は買い物や散歩や車や電車やバスで、ヘルパーさんと旅に出たりして私の暮らしにはヘルパーさんが欠かせないです。私の47年間を振り返ると、介助してくれた人が今までに数えると400人以上いてこれが私の宝物でこれだけの人たちに支えられて幸せで、色んな事があったけれど今は良い思い出で障がい者も悪くないと思っています。

第二回「徒然」大賞 全作品集

応募全作品集は、正/賛助会員専用ページ で見ることができます。正会員および賛助会員でない方は、寄付のお願い から、500円以上寄付して頂いた方に送付させていただきます。お問い合せ欄に【第二回「徒然」大賞 全作品集 希望】とお書きください。

第一回「徒然」大賞結果発表

応募総数:239通

| 支援者部門 | 最優秀賞:わらわら 様(兵庫県) 優秀賞:ちゅんた 様(静岡県) |

|---|---|

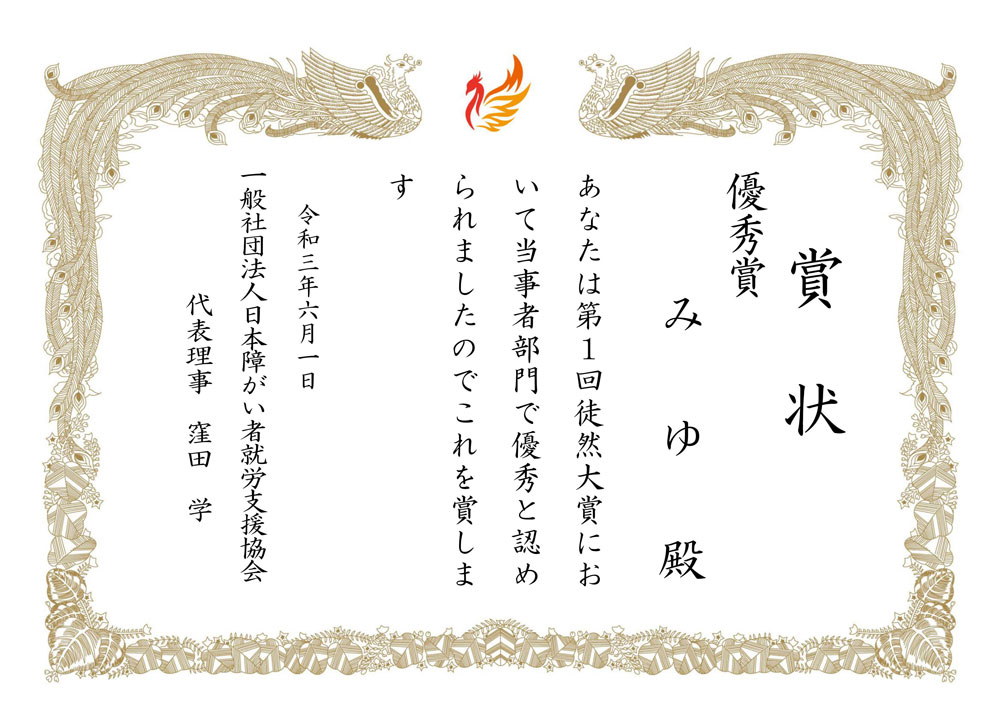

| 当事者部門 | 最優秀賞: こうちゃん 様(東京都) 優秀賞:みゆ 様(大阪府) |

(令和3年3月1日~令和3年4月30日)

支援者部門

最優秀賞

わらわら 様(兵庫県)

「友だちって」

娘が小学校に入学を機に引っ越しをした。母子ともに近所に親しい友人がいない中、最初に知り合ったのが彼だった。家が近所で通学団が一緒。同じクラスで出席番号が前後という縁。引っ込み思案の娘はすぐに打ち解け仲良くなった。けれども、学校でずっと一緒にいられない。なぜなら彼は特別支援学級に籍を置き、一緒に受けられない授業もあったからだ。

初めての授業参観の日。私は、給食の時間から参観をした。娘の隣には娘と仲良しの彼の姿があった。その彼は配膳の際に着ていたエプロンを畳み、袋の中に入れようとしている。けれども、なかなか上手に入れることが出来ない。私がやきもきしている中、隣にいる娘は知らん顔だった。

授業が終わり、家に帰って来た娘に尋ねてみた。「なぜ、助けなかったのか? 気がつかなかったのか?」と。娘はあっけらかんと返答をした。「気がついていたよ。でも、一生懸命自分の力でやろうとしているから、私が手伝ったらよくない。」と。さらに言葉を重ねた。「助けてほしければ、助けてほしいと自分から言うでしょ。」と。世の中には、「助けてほしい。」と自ら発信することが難しいことも多い。けれでも、娘と彼の関係を考えると、娘の言い分にも納得ができる。

月日は経ち、二人は中学生になった。同じ中学校に入学したものの、小学校時代に比べて、彼は特別支援学級で授業を受けることが多くなった。けれども、二人の親しい間柄は続いていた。

ある日、娘は技術の授業で取り組んでいるラジオ作りがなかなか進まず、居残りをすることになった。「(そそっかしい性格の娘のことが)心配だから。」と彼が娘の居残りに付き合ってくれた。娘のラジオ作りに手を貸すわけではないが、娘にとっては心強かっただろう。

時折、先生が特別支援学級の生徒のがんばりを、披露することがある。その話を娘が私にするとき、娘はきまって言う。「確かにすごいことだと思う。でも、私たちにとっては当たり前にできること。わざわざ披露するべきことなのだろうか。あえて披露することで、支援学級の生徒だからという特別感が生まれ、差別につながるのではないか。」

娘は小学生の時から、彼が支援学級に在籍することや、級友と同じ取り組むができないことに気がついていた。彼が皆と同じようにできないことは「事情があるから」と娘は捉えてきた。人は誰しも何がしか人に言えない「事情」を抱えている。あえてその事情を知る必要がないと娘は言う。

現在、娘たちは中学3年生になった。男女や障害の有無関係なしの、娘と彼の関係を長年見てきた私は、二人の関係から学ぶことが多かった。おそらく、高校は一緒の所へ行くには難しいだろう。けれども、この友情はいつまでもいつまでも続いてほしいと願っている。

娘が小学校に入学を機に引っ越しをした。母子ともに近所に親しい友人がいない中、最初に知り合ったのが彼だった。家が近所で通学団が一緒。同じクラスで出席番号が前後という縁。引っ込み思案の娘はすぐに打ち解け仲良くなった。けれども、学校でずっと一緒にいられない。なぜなら彼は特別支援学級に籍を置き、一緒に受けられない授業もあったからだ。

初めての授業参観の日。私は、給食の時間から参観をした。娘の隣には娘と仲良しの彼の姿があった。その彼は配膳の際に着ていたエプロンを畳み、袋の中に入れようとしている。けれども、なかなか上手に入れることが出来ない。私がやきもきしている中、隣にいる娘は知らん顔だった。

授業が終わり、家に帰って来た娘に尋ねてみた。「なぜ、助けなかったのか? 気がつかなかったのか?」と。娘はあっけらかんと返答をした。「気がついていたよ。でも、一生懸命自分の力でやろうとしているから、私が手伝ったらよくない。」と。さらに言葉を重ねた。「助けてほしければ、助けてほしいと自分から言うでしょ。」と。世の中には、「助けてほしい。」と自ら発信することが難しいことも多い。けれでも、娘と彼の関係を考えると、娘の言い分にも納得ができる。

月日は経ち、二人は中学生になった。同じ中学校に入学したものの、小学校時代に比べて、彼は特別支援学級で授業を受けることが多くなった。けれども、二人の親しい間柄は続いていた。

ある日、娘は技術の授業で取り組んでいるラジオ作りがなかなか進まず、居残りをすることになった。「(そそっかしい性格の娘のことが)心配だから。」と彼が娘の居残りに付き合ってくれた。娘のラジオ作りに手を貸すわけではないが、娘にとっては心強かっただろう。

時折、先生が特別支援学級の生徒のがんばりを、披露することがある。その話を娘が私にするとき、娘はきまって言う。「確かにすごいことだと思う。でも、私たちにとっては当たり前にできること。わざわざ披露するべきことなのだろうか。あえて披露することで、支援学級の生徒だからという特別感が生まれ、差別につながるのではないか。」

娘は小学生の時から、彼が支援学級に在籍することや、級友と同じ取り組むができないことに気がついていた。彼が皆と同じようにできないことは「事情があるから」と娘は捉えてきた。人は誰しも何がしか人に言えない「事情」を抱えている。あえてその事情を知る必要がないと娘は言う。

現在、娘たちは中学3年生になった。男女や障害の有無関係なしの、娘と彼の関係を長年見てきた私は、二人の関係から学ぶことが多かった。おそらく、高校は一緒の所へ行くには難しいだろう。けれども、この友情はいつまでもいつまでも続いてほしいと願っている。

優秀賞

ちゅんた 様(静岡県)

「ハンカチ記念日」

10年前の2011年3月11日、東日本大震災が起きました。

11日後の3月22日、大学を卒業しました。

働くということが怖くて怖くて、社会人とて責任ある仕事に就くのが怖くて怖くて、「社会人になりたくない。」「学生の方肩書きに守られていたい。」とボヤきました。

形だけの就職活動の末、初めて「内定」を貰った会社に入社し、牛乳を売る仕事をしました。

「大学まで出たのにもったいない。」といろんな人に言われました。

息を潜める思いでした。何か失敗するたびに「やっぱり自分はダメなんだ。どこかおかしいのだろうか?普通と違うのだろうか?」と自分の危うさを色濃く感じました。だから、マウントを取られてもなすがまま、「凹む」以外の選択肢を持っていませんでした。

大学を出てからの10年間で、5回以上転職を繰り返しました。

その度にハローワークに通い就職活動をして、貯金を切り崩したり…etc.で生活費に当ててなんとか凌いできました。

親には穏やかで無い心情にさせました。

「仕事にやりがいを感じています。」とか「仕事が楽しいです。」とかそんな言葉は自分には縁遠く「綺麗事」にしか聞こえませんでした。

時折、テレビで見かける「プロフェッショナル仕事の流儀」に出ている人たちや、本当に生き生きと仕事に取り組んでいる人達の姿は強烈にカッコ良くて羨ましくて、同時に縁遠く思えました。

2年前に今の会社に就職し、就労移行事業所の支援員としてのお仕事がスタートしました。

職場の人間関係に恵まれて、ずいぶん呼吸が楽になりました。

上手くいかない時も、声をかけてもらいフォローしてもらう中で、「チームワークアレルギー」が少しずつ軽減されてきました。

経験したことのなかった業務にも、たくさん挑戦させていただきました。

今までの失敗経験を、いつの間にか笑い話のネタにして利用者さんに語るようになってきました。

ものすごく高い志を持っていた訳ではないけれど、「自分の仕事が誰かの役に立っている。」ということがようやく、血の通った実態のあるものとして感じられるようになってきました。

失敗することがゼロになった訳ではないし、自分がスーパー優秀人間に生まれ変わったわけでもないです。思い通りにいかなくてイライラしたりもするし、要領悪くて周りに迷惑かけてしまうこともあります。「自分の危うさ」とか恐怖の感覚がふとした瞬間に覆い被さってくることもたまにあります。

ここ1年の間に、視力の衰え、ほうれい線の定着、白髪の増員も見られ、職場のトイレで鏡を見るたびに吐息で鏡と気分を曇らせました。

親兄弟友人知人にこぼした愚痴は数知れず。SNSに弱音をこぼすこともしばしば…。頭の中で子供っぽい泣き言を吐いたり、富士山を噴火させたりしたことも数知れず。

でも、また次の朝には起き上がって、出社して、職場の電気をつけて加湿器の水を取り替えて、スタッフとミーティングして、利用者を迎え入れて…。

そうして、2年3ヶ月と9日経ったある日、利用者のTさんからお手紙とハンカチをいただきました。

Tさんはこの3月に就職が決まり、今はビルメンテナンス事業を行っている会社で事務職として勤務されています。私も就職活動の支援で関わりがあった方です。

10年前は働くことが怖くて仕方なかった自分が、今は人様の就労をサポートする仕事をしているなんて、しかも、こんなふうにお手紙とハンカチをいただく日が来るなんて…。なんとも感慨深い気持ちになりました。

神様はこうやって唐突に「ご褒美の瞬間」を与えてくれる。

Tさん、就職おめでとう。でも、ここからがスタートだよね。まだまだひよっこ支援員だけど、これからもワタクシが伴走いたしますよ!

10年前の2011年3月11日、東日本大震災が起きました。

11日後の3月22日、大学を卒業しました。

働くということが怖くて怖くて、社会人とて責任ある仕事に就くのが怖くて怖くて、「社会人になりたくない。」「学生の方肩書きに守られていたい。」とボヤきました。

形だけの就職活動の末、初めて「内定」を貰った会社に入社し、牛乳を売る仕事をしました。

「大学まで出たのにもったいない。」といろんな人に言われました。

息を潜める思いでした。何か失敗するたびに「やっぱり自分はダメなんだ。どこかおかしいのだろうか?普通と違うのだろうか?」と自分の危うさを色濃く感じました。だから、マウントを取られてもなすがまま、「凹む」以外の選択肢を持っていませんでした。

大学を出てからの10年間で、5回以上転職を繰り返しました。

その度にハローワークに通い就職活動をして、貯金を切り崩したり…etc.で生活費に当ててなんとか凌いできました。

親には穏やかで無い心情にさせました。

「仕事にやりがいを感じています。」とか「仕事が楽しいです。」とかそんな言葉は自分には縁遠く「綺麗事」にしか聞こえませんでした。

時折、テレビで見かける「プロフェッショナル仕事の流儀」に出ている人たちや、本当に生き生きと仕事に取り組んでいる人達の姿は強烈にカッコ良くて羨ましくて、同時に縁遠く思えました。

2年前に今の会社に就職し、就労移行事業所の支援員としてのお仕事がスタートしました。

職場の人間関係に恵まれて、ずいぶん呼吸が楽になりました。

上手くいかない時も、声をかけてもらいフォローしてもらう中で、「チームワークアレルギー」が少しずつ軽減されてきました。

経験したことのなかった業務にも、たくさん挑戦させていただきました。

今までの失敗経験を、いつの間にか笑い話のネタにして利用者さんに語るようになってきました。

ものすごく高い志を持っていた訳ではないけれど、「自分の仕事が誰かの役に立っている。」ということがようやく、血の通った実態のあるものとして感じられるようになってきました。

失敗することがゼロになった訳ではないし、自分がスーパー優秀人間に生まれ変わったわけでもないです。思い通りにいかなくてイライラしたりもするし、要領悪くて周りに迷惑かけてしまうこともあります。「自分の危うさ」とか恐怖の感覚がふとした瞬間に覆い被さってくることもたまにあります。

ここ1年の間に、視力の衰え、ほうれい線の定着、白髪の増員も見られ、職場のトイレで鏡を見るたびに吐息で鏡と気分を曇らせました。

親兄弟友人知人にこぼした愚痴は数知れず。SNSに弱音をこぼすこともしばしば…。頭の中で子供っぽい泣き言を吐いたり、富士山を噴火させたりしたことも数知れず。

でも、また次の朝には起き上がって、出社して、職場の電気をつけて加湿器の水を取り替えて、スタッフとミーティングして、利用者を迎え入れて…。

そうして、2年3ヶ月と9日経ったある日、利用者のTさんからお手紙とハンカチをいただきました。

Tさんはこの3月に就職が決まり、今はビルメンテナンス事業を行っている会社で事務職として勤務されています。私も就職活動の支援で関わりがあった方です。

10年前は働くことが怖くて仕方なかった自分が、今は人様の就労をサポートする仕事をしているなんて、しかも、こんなふうにお手紙とハンカチをいただく日が来るなんて…。なんとも感慨深い気持ちになりました。

神様はこうやって唐突に「ご褒美の瞬間」を与えてくれる。

Tさん、就職おめでとう。でも、ここからがスタートだよね。まだまだひよっこ支援員だけど、これからもワタクシが伴走いたしますよ!

当事者部門

最優秀賞

こうちゃん 様(東京都)

「兄が教えてくれたこと」

「一日中、天井を見ているくらいなら、死んだ方がマシだ。」

兄は7年前に難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症し、去年天国へ旅立った。

ALSは全身の機能が失われる過酷な病気。進行とともに、手足はまったく動かなくなり、やがて話をしたり、呼吸をするための機能も失ってしまう。そのままだったら死を避けられないが、医学や療養環境の進歩で「選択」ができるようになった。死ぬか、それとも人工呼吸器を使って生きるか。

「生きていて欲しい。」

両親は涙ながらに言った。しかし兄は難色を示した。実際、人工呼吸器をつけて生き延びたとしても、その先には、何層もの険しい壁が待ち構える。たとえば、全身の機能を失っても、脳の機能はまったく正常という壁。痛み、かゆみ、暑さ、寒さ、すべての感覚があるのに、これらの苦痛に、自分ではどう対処することもできない。

かゆいところを、かけないというだけでも、どれだけの苦痛か、想像を絶するものだろう。

さらに介護の負担という壁もある。24時間の介護が必要となれば、経済的、物理的、そして精神的にも、言い尽くせないほどの問題が浮上する。

それでも、生きていて欲しいと願うのは身勝手だろうか。兄の命は家族の命であり、兄がいないと私たちの心も生きられない。だから祈った。願った。「少しでも、長く…。」と。

しかし翌月、兄の介護を担っていた母が急逝した。突然の別れに、家族はしばらく言葉を失った。だが入院中だった兄は、葬儀にすら参列できず、病院のベッドで、ただひとり涙に暮れていた。手足の動かない身体では、涙を拭うことも、手を合わせることもできない。

「もう一日中、天井を見ているのはつらい。お袋のところへ行きたい。」

葬儀後、兄ははじめて自分の意志を訴えた。兄にとって母の死は、死ぬほどつらく、生きることも、また、死ぬほどつらかったのだ。

結局兄の意思を尊重し、人工呼吸器の装着は断念した。残されたわずかな時間。文字盤から読み取る言葉で、兄の苦しみは全部理解できないし、 ましてや痛みを取り除けるわけでもない。やがて、兄はほとんど、話すこともできなくなり、呼吸麻痺が強くなった。

「兄ちゃん、ごめん。」

私は泣いた。だけど兄も泣いた。扉の向こうでは、父が泣いていた。みんな、みんな、苦しかった。

亡くなる前日のこと。入浴を済ませた兄が、皆を呼んで欲しいと言い出した。今、考えると兄は死期を感じ取っていたのかもしれない。家族が全員揃うと、兄はタンスの方へ目をやった。手紙だ。

そこには、兄の字でこう綴られていた。

「まわりの人たちすべてにお世話になり、ありがとうございました。」

途端に父が泣き崩れ、弟たちは天を仰いだ。兄は最期の最期まで、感謝の気持ちを忘れなかった。

一般的に延命治療をしない場合、兄のように死期は早まる。だけどそれは、必ずしも病気に負けたわけではない。たとえ難病にかかっても、どう生きたいかの明確な意思を持ち、感謝の気持ちを持ち続けた人間は「病気を克服して人生をまっとうした。」と言える気がする。

人生は長さじゃない。中身でもない。“感謝”だ。

兄は、そう教えてくれた。

「一日中、天井を見ているくらいなら、死んだ方がマシだ。」

兄は7年前に難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症し、去年天国へ旅立った。

ALSは全身の機能が失われる過酷な病気。進行とともに、手足はまったく動かなくなり、やがて話をしたり、呼吸をするための機能も失ってしまう。そのままだったら死を避けられないが、医学や療養環境の進歩で「選択」ができるようになった。死ぬか、それとも人工呼吸器を使って生きるか。

「生きていて欲しい。」

両親は涙ながらに言った。しかし兄は難色を示した。実際、人工呼吸器をつけて生き延びたとしても、その先には、何層もの険しい壁が待ち構える。たとえば、全身の機能を失っても、脳の機能はまったく正常という壁。痛み、かゆみ、暑さ、寒さ、すべての感覚があるのに、これらの苦痛に、自分ではどう対処することもできない。

かゆいところを、かけないというだけでも、どれだけの苦痛か、想像を絶するものだろう。

さらに介護の負担という壁もある。24時間の介護が必要となれば、経済的、物理的、そして精神的にも、言い尽くせないほどの問題が浮上する。

それでも、生きていて欲しいと願うのは身勝手だろうか。兄の命は家族の命であり、兄がいないと私たちの心も生きられない。だから祈った。願った。「少しでも、長く…。」と。

しかし翌月、兄の介護を担っていた母が急逝した。突然の別れに、家族はしばらく言葉を失った。だが入院中だった兄は、葬儀にすら参列できず、病院のベッドで、ただひとり涙に暮れていた。手足の動かない身体では、涙を拭うことも、手を合わせることもできない。

「もう一日中、天井を見ているのはつらい。お袋のところへ行きたい。」

葬儀後、兄ははじめて自分の意志を訴えた。兄にとって母の死は、死ぬほどつらく、生きることも、また、死ぬほどつらかったのだ。

結局兄の意思を尊重し、人工呼吸器の装着は断念した。残されたわずかな時間。文字盤から読み取る言葉で、兄の苦しみは全部理解できないし、 ましてや痛みを取り除けるわけでもない。やがて、兄はほとんど、話すこともできなくなり、呼吸麻痺が強くなった。

「兄ちゃん、ごめん。」

私は泣いた。だけど兄も泣いた。扉の向こうでは、父が泣いていた。みんな、みんな、苦しかった。

亡くなる前日のこと。入浴を済ませた兄が、皆を呼んで欲しいと言い出した。今、考えると兄は死期を感じ取っていたのかもしれない。家族が全員揃うと、兄はタンスの方へ目をやった。手紙だ。

そこには、兄の字でこう綴られていた。

「まわりの人たちすべてにお世話になり、ありがとうございました。」

途端に父が泣き崩れ、弟たちは天を仰いだ。兄は最期の最期まで、感謝の気持ちを忘れなかった。

一般的に延命治療をしない場合、兄のように死期は早まる。だけどそれは、必ずしも病気に負けたわけではない。たとえ難病にかかっても、どう生きたいかの明確な意思を持ち、感謝の気持ちを持ち続けた人間は「病気を克服して人生をまっとうした。」と言える気がする。

人生は長さじゃない。中身でもない。“感謝”だ。

兄は、そう教えてくれた。

優秀賞

みゆ 様(大阪府)

「イチゴパフェとわたし」

朝起きるのが辛い。それでも、やることが決まっていれば、布団から起きると決めている。朝は目覚め、夜には眠たくなるのが、人間の体内システムとして正常なのだが、体質的にそのシステムが存在していない場合、意識的に改善に取り組むことでしか社会生活に馴染めない。深夜に訪れるはずの眠気と戦って、午後二時前、なんとか、我が家の台所にたどり着く。冷蔵庫を開け、前もって買っておいたクリームチーズを取り出す。銀の包み紙を、ぺりぺりとめくる心地よさが、少しずつやる気を引き出してくれる。今日はいちごパフェを作ると決めた日だ。

我が家は4人家族である。父と母とわたし、それから妹。妹は現在、奈良に住んでいるのだが時折実家に帰ってくる。彼女は2月にバレンタインデーのチョコレートを販売していた。百貨店の地下で多忙に働いて、期待以上の活躍が認められた彼女は、大量の収穫を手に入れ、プレゼントやお土産を携えて、先月帰ってきた。わたしにプレゼントされた高級チョコレートは、とろけるように甘く美味しかった。このお礼に、日頃の感謝の気持ちも込めて、何か良いものをあげたいと思った。

とはいえ、わたしには、相当な品を買える持ち合わせがない。働こうにも働けず、現在は就労移行支援事業所に通い、生活リズムを調整する毎日を送っている。そこでわたしが思いついたのが、いちごパフェを手作りすることだった。その何日か前に寝つけずに、夜中に見た動画で女の子がいちごパフェを作っていた。女の子がパフェを作る。これほど柔らかで愛らしい繊細な創作活動は、ごく限られているのではないだろうか。と、いちごパフェ作りは、わたしの僅かな乙女心をくすぐったのである。いちごは母に買ってきてもらい、ほかの材料は、概ね近所のスーパーで安くそろえた。百円均一ショップでプラスチックの容器も購入し、本格的なパフェづくりの準備は整えた。

些細なことで体調と気分が、大きく左右するわたしにとって活動するというのはなかなか難しい。それでも材料はあるし、妹は明日に来る予定だ。作るには今しかない。とりあえず、クリームチーズをガラスのボウルに移して、常温で柔らかくすることにした。他の材料と容器も出しておく。ああ、用意だけでも疲れた。ここから二時間半、わたしは、人生初のパフェ作りに向けて、体力が回復するまで待機することになる。この日は午前中晴れ、午後からは小雨。天気の急変で頭がぼうとする。薄暗闇の中を大きな重たい帽子を被って、手探りで歩いているような気分である。頻繁に体力と脳のキャパシティは、太平洋ほど欲しい、そうすれば働けるのに、働いていれば京都の洒落たカフェで、優雅なアフタヌーンティーを嗜みたい…などと考えてしまう。しかし、今のわたしに金銭的余裕もなければ、感染症の蔓延する、このご時世ではいろいろと憚られる。

わたしは実現不可能な空想から離脱すべく、テレビの電源をつけた。この時間帯はよくワイドショーが放送されている。つまらない世の中を映しては騒ぎ立てるだけの番組としか思えないのは未熟なのだろうか。高齢になれば面白く感じられるものなのだろうか。今は録画した古いアニメの再放送が割に合うような気がする。もちろん、アニメばかりを観て、のんきに過ごすわけにもいかない。すぐ自立できなくとも、わたしは今できることをして、進まなくてはならないのだ。時折、焦りや不安も感じるが他に方法はない。息抜きができたら次に進み、また少し立ち止まって進むことの繰り返しだ。

テレビをぼんやり眺めているうちに、体力と気力が戻ってきた。夕方、わたしは再び台所へ向かう。これからがいよいよ、本格的な作業だ。室温に戻したクリームチーズに、レモン汁と砂糖を加えて混ぜ合わせる。…少しかたい。電子レンジでほんの一瞬だけ温めるが、結局、室温で冷えてかたまってしまう。まだ春の初め、肌寒さが残る。クリームチーズは、多少ねっとりとしていた方が好みなので、かためでも、まあよしとしよう。それから生クリームを冷蔵庫から取り出して泡立てる。冷えていた方が、ツノの立ちやすい美味しいホイップになる。乳製品をできるだけ控えているため、豆乳の生クリームを使った。味見すると、あまりにもあっさりとしすぎている。どうやら砂糖を入れ忘れたらしい。料理というのは難しいなと、砂糖を加えつつ思う。手間暇を惜しまず、手順通りにやっていくのは、簡単そうで抜けがちだ。しかも、意外と思い通りにはならない。何かを創ることに必ず付きまとう「思ってたんと違う。」という感覚を忘れてはならない。材料の準備が出来れば、いよいよ盛りつけの作業に入る。コーンフレークを器の底に敷いてクリームを絞り、薄く切ったいちごを飾っていくのだ。ところが、この作業がまさしく「思ってたんと違う。」難しさ。いちごの水分を拭き忘れると、滲んでしまう、断面をよく観察していないと、形が歪んで美しくできない、クリームにいちごを押しつけ過ぎると、いちごが隠れてしまう。そんなこんなの失敗で、初手は辛うじて形ばかりのものが出来上がる。それでも、二つ、三つと作り続ければ上達して愉しくもなってくる。すべて作り終えた後には、ささやかな達成感と洗い物が残る。動画で見たお料理上手な女の子には敵わないが、遠目で見るとある程度の良いものが仕上がった。

それにしても、パフェとはこれほどまでに、可愛らしかっただろうか。人類で初めてパフェを作った人は、一体どのような心持だったのだろう。わたしと同じように感動しただろうか、それとも、次はもっとうまく作ってやると意気込んだだろうか。低めのグラスに盛ったパフェは、なんだか不格好で味見ついでに腹の中へ収めてしまった。程よい酸味のクリームチーズ、あっさりした豆乳のホイップ、パリパリとした食感のコーンフレークは、主役の宝石のような小ぶりのいちごの甘酸っぱさを引き立たせ、それぞれが、口の中で共鳴し心地よい調和を生んでいる。美味しい。ホイップが緩んでしまったが、まあ許容範囲内。今度は、もっとしっかりと泡立ててみようと、もう既に、次のことまで考えてしまっている。作るまでは、パフェなんて値段の割に合わない、安直な食べ物だと思っていた。ここまで奥深いデザートだと、分かるとお店のパフェも食べてみたくなる。限られた体力、気力、そして限られた時間を使って出来た傑作のパフェたちを、冷蔵庫の中にそっと入れた。明日、妹に食べてもらうために。

翌日、手作りパフェは大好評だった。妹は美味しいと言って食べてくれた上に写真まで撮ってくれた。母も気に入ってくれて、ぺろりとたいらげていた。父は「喫茶店で、売れるのじゃないか。」とにこにこしながら言った。こうして、家族で同じ話題で盛り上がって和んでいると、この幸せを感じられることも、今のうちなのかもしれないと思った。時がたてばいろいろなことが変わる。みんなで良い方向に変わっていきたい。最近は、自分の作ったもので、人を感動させる仕事がしてみたいと思うようになった。今までのように誰かの望む人生ではなく、自分が本当に生きたい道へ日進月歩、今日も、わたしは何かを創る。

朝起きるのが辛い。それでも、やることが決まっていれば、布団から起きると決めている。朝は目覚め、夜には眠たくなるのが、人間の体内システムとして正常なのだが、体質的にそのシステムが存在していない場合、意識的に改善に取り組むことでしか社会生活に馴染めない。深夜に訪れるはずの眠気と戦って、午後二時前、なんとか、我が家の台所にたどり着く。冷蔵庫を開け、前もって買っておいたクリームチーズを取り出す。銀の包み紙を、ぺりぺりとめくる心地よさが、少しずつやる気を引き出してくれる。今日はいちごパフェを作ると決めた日だ。

我が家は4人家族である。父と母とわたし、それから妹。妹は現在、奈良に住んでいるのだが時折実家に帰ってくる。彼女は2月にバレンタインデーのチョコレートを販売していた。百貨店の地下で多忙に働いて、期待以上の活躍が認められた彼女は、大量の収穫を手に入れ、プレゼントやお土産を携えて、先月帰ってきた。わたしにプレゼントされた高級チョコレートは、とろけるように甘く美味しかった。このお礼に、日頃の感謝の気持ちも込めて、何か良いものをあげたいと思った。

とはいえ、わたしには、相当な品を買える持ち合わせがない。働こうにも働けず、現在は就労移行支援事業所に通い、生活リズムを調整する毎日を送っている。そこでわたしが思いついたのが、いちごパフェを手作りすることだった。その何日か前に寝つけずに、夜中に見た動画で女の子がいちごパフェを作っていた。女の子がパフェを作る。これほど柔らかで愛らしい繊細な創作活動は、ごく限られているのではないだろうか。と、いちごパフェ作りは、わたしの僅かな乙女心をくすぐったのである。いちごは母に買ってきてもらい、ほかの材料は、概ね近所のスーパーで安くそろえた。百円均一ショップでプラスチックの容器も購入し、本格的なパフェづくりの準備は整えた。

些細なことで体調と気分が、大きく左右するわたしにとって活動するというのはなかなか難しい。それでも材料はあるし、妹は明日に来る予定だ。作るには今しかない。とりあえず、クリームチーズをガラスのボウルに移して、常温で柔らかくすることにした。他の材料と容器も出しておく。ああ、用意だけでも疲れた。ここから二時間半、わたしは、人生初のパフェ作りに向けて、体力が回復するまで待機することになる。この日は午前中晴れ、午後からは小雨。天気の急変で頭がぼうとする。薄暗闇の中を大きな重たい帽子を被って、手探りで歩いているような気分である。頻繁に体力と脳のキャパシティは、太平洋ほど欲しい、そうすれば働けるのに、働いていれば京都の洒落たカフェで、優雅なアフタヌーンティーを嗜みたい…などと考えてしまう。しかし、今のわたしに金銭的余裕もなければ、感染症の蔓延する、このご時世ではいろいろと憚られる。

わたしは実現不可能な空想から離脱すべく、テレビの電源をつけた。この時間帯はよくワイドショーが放送されている。つまらない世の中を映しては騒ぎ立てるだけの番組としか思えないのは未熟なのだろうか。高齢になれば面白く感じられるものなのだろうか。今は録画した古いアニメの再放送が割に合うような気がする。もちろん、アニメばかりを観て、のんきに過ごすわけにもいかない。すぐ自立できなくとも、わたしは今できることをして、進まなくてはならないのだ。時折、焦りや不安も感じるが他に方法はない。息抜きができたら次に進み、また少し立ち止まって進むことの繰り返しだ。

テレビをぼんやり眺めているうちに、体力と気力が戻ってきた。夕方、わたしは再び台所へ向かう。これからがいよいよ、本格的な作業だ。室温に戻したクリームチーズに、レモン汁と砂糖を加えて混ぜ合わせる。…少しかたい。電子レンジでほんの一瞬だけ温めるが、結局、室温で冷えてかたまってしまう。まだ春の初め、肌寒さが残る。クリームチーズは、多少ねっとりとしていた方が好みなので、かためでも、まあよしとしよう。それから生クリームを冷蔵庫から取り出して泡立てる。冷えていた方が、ツノの立ちやすい美味しいホイップになる。乳製品をできるだけ控えているため、豆乳の生クリームを使った。味見すると、あまりにもあっさりとしすぎている。どうやら砂糖を入れ忘れたらしい。料理というのは難しいなと、砂糖を加えつつ思う。手間暇を惜しまず、手順通りにやっていくのは、簡単そうで抜けがちだ。しかも、意外と思い通りにはならない。何かを創ることに必ず付きまとう「思ってたんと違う。」という感覚を忘れてはならない。材料の準備が出来れば、いよいよ盛りつけの作業に入る。コーンフレークを器の底に敷いてクリームを絞り、薄く切ったいちごを飾っていくのだ。ところが、この作業がまさしく「思ってたんと違う。」難しさ。いちごの水分を拭き忘れると、滲んでしまう、断面をよく観察していないと、形が歪んで美しくできない、クリームにいちごを押しつけ過ぎると、いちごが隠れてしまう。そんなこんなの失敗で、初手は辛うじて形ばかりのものが出来上がる。それでも、二つ、三つと作り続ければ上達して愉しくもなってくる。すべて作り終えた後には、ささやかな達成感と洗い物が残る。動画で見たお料理上手な女の子には敵わないが、遠目で見るとある程度の良いものが仕上がった。

それにしても、パフェとはこれほどまでに、可愛らしかっただろうか。人類で初めてパフェを作った人は、一体どのような心持だったのだろう。わたしと同じように感動しただろうか、それとも、次はもっとうまく作ってやると意気込んだだろうか。低めのグラスに盛ったパフェは、なんだか不格好で味見ついでに腹の中へ収めてしまった。程よい酸味のクリームチーズ、あっさりした豆乳のホイップ、パリパリとした食感のコーンフレークは、主役の宝石のような小ぶりのいちごの甘酸っぱさを引き立たせ、それぞれが、口の中で共鳴し心地よい調和を生んでいる。美味しい。ホイップが緩んでしまったが、まあ許容範囲内。今度は、もっとしっかりと泡立ててみようと、もう既に、次のことまで考えてしまっている。作るまでは、パフェなんて値段の割に合わない、安直な食べ物だと思っていた。ここまで奥深いデザートだと、分かるとお店のパフェも食べてみたくなる。限られた体力、気力、そして限られた時間を使って出来た傑作のパフェたちを、冷蔵庫の中にそっと入れた。明日、妹に食べてもらうために。

翌日、手作りパフェは大好評だった。妹は美味しいと言って食べてくれた上に写真まで撮ってくれた。母も気に入ってくれて、ぺろりとたいらげていた。父は「喫茶店で、売れるのじゃないか。」とにこにこしながら言った。こうして、家族で同じ話題で盛り上がって和んでいると、この幸せを感じられることも、今のうちなのかもしれないと思った。時がたてばいろいろなことが変わる。みんなで良い方向に変わっていきたい。最近は、自分の作ったもので、人を感動させる仕事がしてみたいと思うようになった。今までのように誰かの望む人生ではなく、自分が本当に生きたい道へ日進月歩、今日も、わたしは何かを創る。

第1回「徒然」大賞 全作品集

応募全作品集は、正/賛助会員専用ページ で見ることができます。正会員および賛助会員でない方は、寄付のお願い から、500円以上寄付して頂いた方に送付させていただきます。お問い合せ欄に【第1回「徒然」大賞 全作品集 希望】とお書きください。